ヘッダーメニューここまで

ここから本文です。

月刊シロㇿ 7月号(2015.7)

《シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし)》第5回 北方の楽器たち(2)

文・絵:北原次郎太 (北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授)

松浦武四郎「蝦夷漫画」より

はじめに

前回は、アイヌが用いてきた音を出す道具のうち、「鳴らすことによって別な目的を果たす物」を中心に紹介しました。そこで、今回は「鳴らすこと自体が目的である物」を取り上げます。また、最後に前回触れられなかった事柄について付記しておきました。

上の図は、1859年に松浦武四郎が出版した『蝦夷漫画』の一部です。武四郎は江戸時代の末に6回にわたって北海道・樺太各地を旅した人物です。ここに描かれている絵は、他の絵画の模写も含まれますが、詳しい注釈がついているものもあり、武四郎自身が実際に目にした楽器と考えて良いでしょう。

1.草の茎の笛

武四郎の絵の右ページ中段に長い棒のようなものをくわえた男性が描かれ、「チレカレツを吹さま」と書かれています。左ページには背の高い草が描かれ「チレカレツの図」と書かれています。これは、ワッカククトゥ「水飲み茎」やペㇸクトゥ「川の茎」、チレㇰテクッタㇻ「鳴らし茎」等と呼ばれるヨブスマソウ(地方名で「ボナ」または「ボウナ」とも)です。背が高く、葉が三角形をしていて大変見つけやすい草です。「鳴らし草」という名前からもわかるように、この草を使って楽器を作ることができます。

根元で切取り、先端と葉を切り落とします。茎は中空になっているので、このまま笛になります。先端の断面を口に押し当てて吹きます。唇をしっかり閉じたまま息を吸ったり吐いたりすることによって唇が振動して音が出ますので、これを茎の中で反響させるとラッパのような音が出ます。1960年代に録音された子供の演奏を聞くと、4つ〜5つ音高を吹き分けてメロディを奏でていますが、試して見ると、メロディどころか良い音を継続して出すのさえ容易ではありません。

なお、知里真志保は『分類アイヌ語辞典 植物篇』の中でこの草笛を紹介し、北海道では吹いて、樺太では吸って音を出した、と書いています。枡谷隆男氏によれば、吐くよりも吸う方がスピードが速いので、高音を出しやすいそうです。後ほど触れる中国やカナダの樹皮トランペットにも、息を吐いて鳴らす方式と吸って鳴らす方式があるそうです。

(動画)アイヌ音楽の研究家千葉伸彦氏によるペㇸクトゥの実演

2.草の葉口琴-マタチムㇷクン

草の葉を使った楽器というと、本州では草笛を思い浮かべます。それに近いものもありますが(→付記その①)樺太アイヌや、より北方で展開してきたニヴフの文化では、マタチ「ハマニンニク」の葉と葉脈を使い、笛というよりも打楽器に近いものを作ります。

ハマニンニクは長く伸びた葉を持ちます。幅の広い部分を取ってきて、中央の硬い軸の部分に沿って葉を5〜6cm割き、軸を折り曲げます。このようにすると、軸が葉から起き上がった状態になります。左手で葉を持ち、右の手のひらで軸を打つと、軸が葉の面に当たって音が出ます。開いた口に当てて音を出すと、口の中で響いて少し大きく聞こえ、口の開き加減によって音が変化します。どちらかというと、打楽器になりそうですが、音を出す仕草が次に紹介するムㇷクンの演奏そっくりなのでこう呼ぶのでしょう。ニヴフとアイヌに共通して見られる子供の遊びです。

3.口琴

口琴は、ユーラシア大陸の東西・南北および周辺の島嶼にかけて広く見られる楽器で、一般的には娯楽のために用いられますが、シベリアにはこの楽器を使って意思の疎通をする文化もあり、大変興味深い楽器です。アイヌ社会ではもっぱら娯楽のために使われれてきました。美幌町では秋から冬にかけて楽しまれたといい、夜に口琴を鳴らすとヘビが来るという伝承があることから、弦楽器トンコリと同じように用い方によっては自然界に影響を与えることもあると考えられていたようです。

素材としては金属性と竹・樹木などの植物性があります。演奏は本体の中心にある可動部(弁)を振動させ、それによって生まれた音を口腔内で共鳴・増幅させて行います。弁を振動させる方式には、弁の一端を指ではじく方式と、弁の付け根に近い端を弾く方式、紐で弁の付け根を強く引く方法があります。

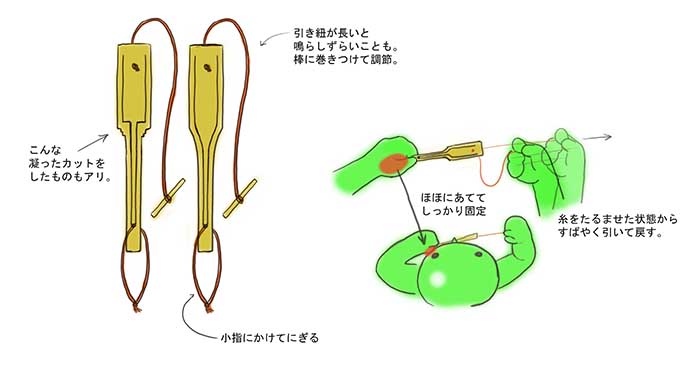

アイヌの口琴は北海道においてはムックㇽ、樺太西海岸ではムㇷクン、東海岸ではムㇷクナと呼ばれます。多くはチシマザサの太いところを用いて作られており、現代では本州産の竹が用いられています。まれに、サビタなどの木で作られることもあったようです。これらの素材を削って扁平な板を作り、その中心に弁を作ります。弁の付け根に開けた穴に紐を通して玉止めし、紐のもう一方には短い棒を結びつけます。この部分を指の間に握り込んで紐を引くことによって弁を振動させます。樺太の西海岸では、アイヌもニヴフもこの棒を20cm〜30cmほどの長さにし、棒を振る力で弁を振動させます。

現在の竹で作られるムックㇽは長さ20cm、幅は2cmほどですが、古い時代に作られたものは幅がせまく、長さも3分の2ほどです。また、弁は根本が広く先端は細い棒状に作ります。古い時代には小刀で製作したために、弁の幅がせまくなる箇所は直角に切られていましたが、現在では糸鋸を使うため、ボトルのようななだらかなカーブを描いて切られています。展示品のムックㇽを見学する際に注意して見てみると面白いですね。

竹製のムックㇽ

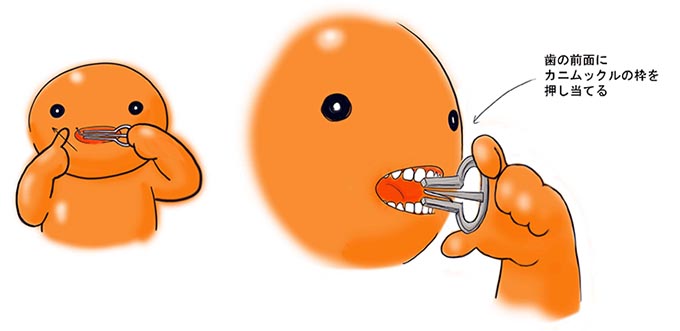

金属製のムックㇽはカニムックㇽと呼ばれます。こちらは現在はあまり知られていませんが、明治期に生まれたエカシやフチの中には、ムックㇽと言えば金属製のものしか知らないという方もおられました。NHKが1964年に制作した記録映画『北方民族の楽器』の中には、屈斜路の方が演奏している様子が収められています。カニムックㇽは江戸時代に津軽に伝わり、鍛冶師が作り方を覚え「びやぼん」という名で本州でも流行したことがあります。

カニムックㇽは紐を用いず、弁の先端を指で弾いて振動させます。

カーニムㇷクナ(アイヌ民族博物館資料)

以前コタンメール(24号、2006.2.15=pdf)にも書きましたが、カニムックㇽについては、いくつかの起源譚が残されています。1つは十勝の伝承で、「男が山中で不思議な音を聞き、音のする場所を探していくと井戸があった。井戸に女性が腰かけて、何かを鳴らしている。男が女性を驚かすと女性は井戸の中に飛び込んでしまった。女性が落としていったものをひろってみるとカニムックㇽだった。その晩女性が夢に現れて、自分はザリガニの神だと名乗った。女神はカニムックㇽを鳴らして遊ぶことに夢中になるあまり、両親に勘当されてしまった。男がカニムックㇽを持って行ったので、これを鳴らすことを諦め、両親の元へ帰ることができた、と語った」というものです。

もう1篇は釧路で語られてきたもので「あるときオタストゥンクㇽが川で漁をしていたところ、ザリガニが網にかかった。そのザリガニはカニムックㇽを背負っていたので、カニムックㇽを取ってザリガニは逃がした。また海に出て漁をしているとタラバガニが網にかかった。そのタラバガニは三味線を背負っていた。こうしてアイヌにカニムックㇽや三味線が伝わった」というもの。2篇に共通して、ザリガニとの関わりが語られているところが興味深いですね。

ムックㇽ・カニムックㇽの演奏法については既に色々なところで解説されていますので、ここでは簡単に述べるにとどめます。まず、弁を大きく振動させるためには本体をしっかり固定することが大切です。ムックㇽは左手でしっかり握り、左手を左の頬にしっかり当てて固定します。左手の指と頬の2か所を使って本体を固定するわけです。このとき、竹の皮が残っている面が顔の方を向きます。そして、右手に持った紐を手首のスナップを使って引きます。なお、左利きの方は反対になります。

カニムックㇽの場合は、本体の枠を上下の前歯に外側から押し当てて固定します。弁の先端が前面に突き出るようにし、右手で弾いて演奏します。なお、荏原小百合先生から、サハでは弁の突起部分を口にくわえ、舌先で弁を操作して片手で演奏する方法があることを教えていただきました。

(動画)●片手で鉄製口琴ホムスを演奏するサハの女性Savvina Anna氏

このほか、少々変わった技法としては、カニムックㇽの本体を斧や金槌の金属部分に押し当てながら演奏する方法があります。江戸時代後半に書かれたいくつかの文献には、ニヴフやウイルタがこのような演奏をする様子が記されています。また、日本口琴協会の直川礼緒氏は、アムール川流域に暮らすウリチにもこの奏法があることを紹介しています。篠原智花氏・丹菊逸治氏によれば、このようにする意図は3つあり、1つ目は音量の増幅、2つ目は良い音質が得られること、3つ目は老化によって歯が無くなった人が演奏するためだということです。カニムックㇽは本体を固いものに固定しないと、弁の振動が吸収されてしまって音が長く響きません。歯に固定するのが最適なわけですが、歯が無ければ大型の金属器で代用するのですね。私も鉈の刀身で試してみましたが、何とか音が出ました。

また、江戸時代の紀行家菅江真澄もムックㇽについての見聞と図を記しており、そのなかに演奏しながら歌を歌ったと書かれています。更科源蔵もそのように書いていますが、どのような歌が歌われたのかなど詳細は今のところ不明です。

構えた状態で弁を振動させると、弁が起こす音が口の中で共鳴します。弁を水平に操作しないと、弁が枠に当たって、カチカチという音になってしまいます。思い通りに音が出せるようになるまでは多少の熟練が必要です。

弁を振動させると同時に、口腔の形を変えたり唇を開く・狭める、舌先を動かす、舌の根で気道をふさぐ、呼吸に強弱を付けることによって音色が様々に変化します。安定して音が出せることと弁を操作するリズムに加え、こうしたテクニックを駆使して多彩な音を出せることが巧拙の一つの基準でしょう。

現代における演奏内容は、演者の創意にゆだねられているところが大きく、即興的なリズムやテクニックの組み合わせで思い思いに演奏します。かつてはイヌとクマが争う声や雨の音、嵐の音など自然の情景からモチーフを取って演奏することが行われていました。

1962年の更科源蔵の調査によれば、帯広伏古のフチたちは次のような曲を演じています。

・クマが子を人にとられたときの別れの曲

・若い夫婦が船に荷物つんで内地へ交易に行くときの船をこぐ音と波の音

・クマとツルの争いの曲

・クマが起こって子を守る曲

・ツルが川で魚を捕る曲

・滝の落ちる曲

・kimunkamuyutar(クマ神たち)の曲

・合奏

また、阿寒の日川キヨ氏は、雨や嵐の音、歌の囃子、鳥をモチーフにした演奏を残しています。

即興ばかりでなく伝承される曲目もあったことを示すものとして、演奏を教える歌の存在が挙げられます。トンコリ奏者として知られる樺太東海岸小田寒出身の西平ウメさんほか数名の方がムㇷクナの教習用と見られる歌を数篇残しています。

a ヨケンケ ヨケンケ ヨケンケ ヨケンケ ヨケンケ ヨーケンケ ヨケンケ…

(![]() 西平ウメさんの歌) (

西平ウメさんの歌) (![]() 口琴の試演)

口琴の試演)

b ルイルイルヘ ルイルイルヘ ルヘッヘルヘ ルヘッヘルヘ…

(![]() 西平ウメさんの歌1 2) (

西平ウメさんの歌1 2) (![]() 口琴の試演)

口琴の試演)

c コンコンココン コンコンココン ココンココン コンコ コンココ…

(![]() 西平ウメさんの歌) (

西平ウメさんの歌) (![]() 口琴の試演)

口琴の試演)

※「西平ウメさんの歌」の音源は東京芸術大学音楽学部 小泉文夫記念資料室への外部リンク、「口琴の試演」の音源は筆者による。

曲のことをイレㇸテと言い、aはクマが毛づくろいをする仕草、bは久しぶりにであった人同士が体をさすって再会を喜ぶ様子、cはスキー板を打ち合わせる音(スキーについた雪を落とすためでしょう)を表しているようです。このような歌は、日本の口唱歌や口三味線と呼ばれる歌と同様に、演目として歌われるものではなく、演奏のモチーフやリズム、奏法を伝えるための歌です。こうした歌がトンコリの教習に置いても用いられます。

追記:

その①

前回とりあげた「鳴らすことによって別な目的を果たすもの」に、笛を2つ加えます。出典は前回と同じく「知里真志保遺稿ノート」№247です。

1つはササの葉を使った笛で、名称は鹿笛と同じ「イレッテㇷ゚」です。鹿ではなく山鳥を呼ぶのに使ったとのことです。

もう一つは、桜の皮をラッパのように巻いて干したもの、とありますので「桜皮の鳴り物」とでも呼べば良いでしょうか。この説明から推測するに、武四郎の絵の右ページ上段に描かれたコサ笛と呼ばれるものに当たるように思えます。また、東京国立博物館には、この笛に当たると思われる資料が収蔵されています。こちらはクルミの樹皮をねじったものです。武四郎によれば、ほかにシラカバなども使用されたようです。

さて、ノートには、先の説明に続けてこのようにあります。「山に鉄砲打ちに行って人を見失った時、口まえほそくして。山で声出すのはいけないから、これを吹く。地声出してもいいけれども、人の名を呼ぶといけない。山でもいろいろ生き物居て名ある。そういう物が呼ばれてくる。そこで合図にkarimpa retteする。フツーはならす。口笛は普通では鳴らしてはいけない。何かあった場合に合図として吹く。mausoro」(句点を補いました)。

karimpa(カリンパ)は桜皮のことですから、「karimpa rette」は桜皮を鳴らすということです。コサ笛は、名前は知られているものの、実態のわからない笛でした。美幌では、このように山中での合図に使われるものでした。

このように、山の中で人の名を呼ぶことを避ける慣習は広い地域に見られます。人の名を呼ぶことを禁ずる理由として、上の説明からは「人ではないモノをも呼び寄せてしまう」という考えが読み取れます。樺太にはカヨーオヤシ「人を呼ぶ化物」と言う化物が語り伝えられていて、山中で人を呼び、近づいた人間を襲うとされています。また『アイヌ語方言辞典』の「お化け;魔物」の項目に、名寄方言では「kayo」を当て「声だけ聞こえる」という説明を添えており、同じような伝承があったことがうかがえます。故萱野茂氏も、平取町での習慣として、山中で人の名を呼ぶことを避け、声をかけるときは「エカッチー」あるいは「カッチー」と呼ぶ、と記しています。

なお、枡谷氏によれば、こうした樹皮を用いた笛は樹皮トランペットと呼ばれ、世界中に分布しているとのことです。リードをつけるタイプもありますが、アイヌの笛はトランペットと同じように、唇を押し当てて振動させる「リップリード」という方式で音を出します。枡谷氏の論文にはカナダのアルゴンキン民族や、中国黒竜江流域のヘジェ民族、ロシアのウデヘ民族、日本(岩手県、青森県)、エストニア、スウェーデンなどの例が挙げられています。ヘジェ民族はリードを装着し、そのほかはリップリードです。また、ヘジェのルーツに当たると考える女真民族も同じような笛を使っていたことが南宋時代(1112年)の記録に見えるそうです。

岩手県など本州の樹皮トランペットは子供の遊びとして吹かれたり、小正月行事の鳥追いと結びついて使用される例があるようです。アイヌにおいては、武四郎の『天鹽日誌』に、樺皮の笛で鹿を呼び集めたと書かれていることが紹介されています。また大変興味深いのは、枡谷氏自身の聞き取りによれば、昭和初期の平取町で、長さの異なる樹皮トランペット3本が宴席で合奏されたことがあるそうです。私自身も、カチョを小型に作って娯楽用に叩いたという事例を聞いたことがあります。音の出る器物があれば、それを使って楽しむのはごく自然なことかもしれません。

その②

冒頭で取り上げた武四郎漫画の左ページ下、右ページ中段左側に描かれている丸いものは前回紹介したカチョです。フレームの部分に縄が巻かれているように見えるので、乾燥のために皮を枠木に張った状態を連想させます。事実、この絵をそのように解釈したと思われる復元例もありますが、その方式では十分な張りが得られず、打っても「ボフボフ」という音しか出ません。カチョらしい「トーン」という響きを得るためには、フレームに皮を接着するか打ち付けて固定する必要があります。

前回は、カチョの桴の使い方がアイルランドのバウロンや、日本の雷神像と似ていると書きました。雷神は一種の仏像ですから、仏教美術の中に類似のものが見られるかもしれないと思い、雷神の像容について調べてみたところ、インドの仏教美術の中には、日本で知られる雷神の太鼓も桴も見られないことがわかりました。雷神の背後に連鼓が見られるのは、仏教が中国に伝わってから、東漢の時代以降です。520年に描かれた壁画の中に、連鼓を伴った「雷公」が描かれています。恐らくは「ゴロゴロ」という雷鳴から、太鼓を叩く神の姿が創造されたのでしょう。雷公は両手両足で太鼓を打つ、あるいは両手両足に合計4本の桴を持ち、連鼓を叩く姿に描かれていますが、桴の形式は一般的な一端で膜面を打つものです。こうした雷公の姿はその後も敦煌の壁画などに描かれますが、いずれも桴は一端で叩く形式です。

「パルンペ」10号より

中国で生まれた「連鼓を負った雷公」のイメージは、8世紀後半には日本に伝わっていたようです。この頃に描かれた『絵因果経』には、仏敵としての雷神が連鼓を負った姿で描かれています。この雷神が持つ桴は凹凸の無い棒状で、その中央を握っています。見ようによっては両端で叩くようにも見えますが、まだはっきりしません。その後、13世紀前半に運慶が三十三間堂の雷神像を彫った時には、両端が膨らんだ鉄アレイ型の桴になっており、明確に両端で打つイメージが成立していたと考えられます。その後は江戸時代の初期に俵屋宗達が高名な雷神図を描くまでこのイメージは引き継がれます。

それでは、運慶式の桴のイメージはどこから来たのでしょう。中国、そしてインド系、ペルシャ系、あるいはシベリアの太鼓にも運慶式は見当たりません。また、埴輪が持っている太鼓も、脇に抱えて桴の一端で叩くタイプです。その後の日本の音楽文化にもこうした桴は見当たりません。雷神の太鼓も、近世の後半には床に安置して両手に持った桴で叩くタイプが描かれるようになりました。こうしたことから見ても、運慶式の桴は、実在の楽器をモデルにしたというよりは、空想上のものだと考えるべきかもしれません(そもそも連鼓からしてこのままでは実用になりません)。

運慶式桴のモデルとしては、1つには密教法具の五鈷(ごこ)が考えられます。あるいはアイヌの桴が、かつてはもっと南部まで広まっていて、その情報が関節的に伝わったことも考えられます。

(きたはら じろうた)

参考文献

沖野慎二 1994「アイヌ民族に“うなり板”は実在したか?」 『北海道立北方民族博物館研究紀要』3号、北海道立北方民族博物館。

萱野茂 1980『アイヌの碑』朝日新聞社。

北原次郎太・小林美紀・八谷麻衣(編)2012「《資料紹介》北海道文学館所蔵「知里真志保遺稿ノート」の細目次」『北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第18号、北海道立アイヌ民族文化研究センター。

北原次郎太(編)2013『和田文治郎 樺太アイヌ説話集』1、北海道大学アイヌ先住民研究センター。

北原次郎太(編)2014『和田文治郎 樺太アイヌ説話集』2、北海道大学アイヌ先住民研究センター。

北原次郎太(ciwrantay)2015「hemata kusu ene kacotaata=anihi」深澤美香・吉川佳見(編)『parunpe』第10号、パルンペ同好会。

金田一京助・杉山寿栄男『アイヌ工芸』北海道出版企画センター。

篠原智花・丹菊逸治2009「サハリンの口琴再考」『itahcara』第6号、itahcara編集事務局。

平良智子・田村雅史ほか編2007『冨水慶一採録四宅ヤエの伝承 歌謡・散文編』四宅ヤエの伝承刊行会。

直川礼緒 1994「口琴の美8 ハバロフスク地方ウリチ地区、ロシア」『口琴ジャーナル』No.8 日本口琴協会。

知里真志保 1973(1952)「呪師とカワウソ」『知里真志保著作集』2、平凡社。

1976(1953) 『分類アイヌ語辞典 植物編・動物編』『知里眞志保著作集 別巻Ⅰ』 平凡社。

藤村久和・平川善祥・山田悟郎(編)『北海道開拓記念館調査報告第5号 民族調査報告書 資料編Ⅱ』北海道開拓記念館。

桝谷隆男 1997「楽器学から見た狩猟用具-鹿笛概説(その2)」『アイヌ文化』21号、(財)アイヌ無形文化伝承保存会。

桝谷隆男 1997「樹皮トランペット型鹿笛の一考察:動物の擬声を作りだす囮笛と音楽の起源」『北海道立北方民族博物館研究紀要』6号、北海道立北方民族博物館。

[シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし) バックナンバー]

第1回 はじめに|農耕 2015.3

第2回 採集|漁労 2015.4

第3回 狩猟|交易 2015.5

第4回 北方の楽器たち(1) 2015.6

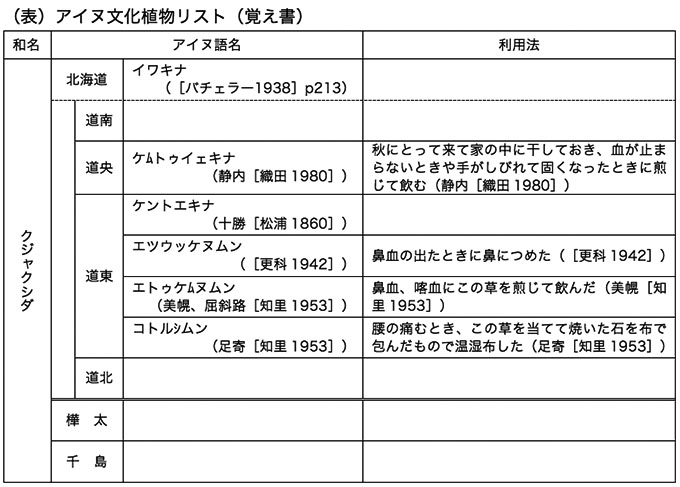

《図鑑の小窓4》ケㇺトゥイェキナ「血止め草」を探して

(文・写真:安田千夏)

季節はすでに夏。春先に山菜として味わっていたアイヌ語名をもつシダ植物たちは今ではすっかり成長し、ワラビやゼンマイも往時とは全く違う姿になっています。

写真1 ゼンマイ(6/17)

写真2 ワラビ(7/13)

シダ植物といえば、忘れられないエピソードがあります。アイヌ民族博物館の音声資料を整理していると、ある植物のアイヌ語名が気にかかりました。その名は「ケㇺトゥイェキナ」、日本語で解釈すると「血止め草」。静内地方の伝承者、織田ステノ氏(1902-1994)は次のように語っておられます。

私の家の近くにある湧き水のまわりに生えています。親戚の女性から「秋にとって来て家の中に干しておき、血が止まらないときや手がしびれて固くなったとき(=リュウマチ?)に煎じて飲むものだ」と教えてもらいました。(→アイヌと自然デジタル図鑑)

残念ながら和名は記録に残されていません。「水場に生える」「きれいな草」という織田氏の語る手がかりしかなく、ずっと何の野草だろうと気になっていました。

あるとき松浦武四郎の『十勝日誌』を見ていると「ケントエキナ」という名前が出て来ました。そこに書かれていた和名は「石長生」。これは漢方名であり、和名を調べてみるとハコネシダとあります。しかしハコネシダの分布は本州以南であり、北海道に自生するという話は聞きません。きっとハコネシダに似たシダ植物なのではないかと、この時は漠然と考えていました。

その後、織田氏の縁者の方にお会いする機会があり、雑談の中ふと思い出して「ケㇺトゥイェキナ」の名を口にすると、織田氏が語っておられたその草のことはよく覚えているとのこと。故地に今でも生えているだろうからと有難いことにわざわざ連れて行ってくださいました。私は先述の少ない手がかりから類推し、とりあえずそれらしきシダ植物を見つけると「これですか?」と訊いてみました。でも「違う」というきっぱりとしたお返事。植物好きにとってもひときわ難易度の高いシダ植物の見分けをしっかりとされている様子にはすっかり感心してしまいました。そしてその方は「昔はもっとあったのに、なくなってしまった」と嘆きながら、歩きにくい傾斜地をしっかりとした足取りで歩いて行かれました。私はというとその後ろをよろよろとついて行くこと15分程、とうとう「これだ」というものが見つかりました。そこにあったのは、ただ一株だけ残されたようにひっそりと生えるクジャクシダだったのです。これはその時の貴重な写真ですが、興奮と酸欠で若干ふるえ気味の一枚になってしまいました。

写真3 クジャクシダ(2009/8/23 静内)

また織田氏はケㇺトゥイェキナについて次のようにも語っておられます。

「この草は、病人が出ないまま春になって新しい草が生えると、前年のものは必要がなくなります。しかし使わないからといって、ただ粗末に捨ててしまってはいけません。祭壇のところに置いて神の国に送り帰すのです」。

そうした手続きを踏むことによって、薬の神様は再びこの世を訪れて人間を助けてくれるようになるという、アイヌの自然神に対する考え方を知る上での貴重なお話であると思いました。

帰ってから改めて『コタン生物記』(1942)や『分類アイヌ語辞典 植物編』(1953)を見ると、クジャクシダの項に、道東地方で血止めに使うという用法が書いてありましたが、アイヌ語名はいずれも別の名前でした。その時の思いがけない出来事によって、アイヌ文化植物リストに日高地方のケㇺトゥイェキナの名を追加することができたのです。この時の経験を通じ、こうした地道な調査がどんなに大切なものであるのかということを改めて実感しました。

さて、それからさらに時は流れて今年の春。博物館の伝承者育成事業の受講生のひとりが「植物の勉強を始めてからわかったのですが、実家でお茶にして飲んでいる野草はクジャクシダでした」と教えてくれたのです。今はアイヌ語を流暢に話すことのできる語り手がいなくなってしまったといわれて久しい時代ですが、こうした植物利用の話は、それが例え日本語だけの語りであったとしても、植物の知識を身につけた若い人達の手によってまだこれからも採録されてデータの補完がなされ得るのだと確信したものでした。(やすだちか)

[バックナンバー]

第1回 アカゲラとヤマゲラ 2015.3

第2回 カラスとカケス 2015.4

第3回 ザゼンソウとヒメザゼンソウ 2015.5

《自然観察フィールド紹介》ポロト オカンナッキ(ポロト湖ぐるり) 2015.6

《伝承者育成事業から》今月の新着自然写真「私の一枚」 >前回

アイヌ民族博物館で行われている伝承者(担い手)育成事業受講生の新着写真等を紹介します。

撮影日:2015年6月24日、撮影地:白老町内(ポロトの森、石山、ヨコスト湿原)

(写真)ミヤコザサの花です。

この白い部分だけではなく、あずき色の所も花だそうです。笹の花は非常に珍しく60年〜120年に一度と言われており、人が生きているうちに見れるかどうかわからない花です。(木幡弘文)

(写真)オオジュリン

ヨコスト湿原での一枚。残念ながらアイヌ語の名前はないけれど、とてもかわいく撮れた一枚です。(新谷裕也)

(写真)エゾカンゾウの花

毎年6月8日、旭川市立北門中学校の校庭において、「知里幸恵生誕祭 銀のしずく降る日」が行われます。その際、知里幸恵文学碑の前には、このエゾカンゾウの花が捧げられます。今年、私も参列したので、この写真を選びました。(中井貴規)

(写真)オオウバユリ アイヌ語名 トゥレㇷ゚ turep

地面から一本立ちしている立派なオオウバユリ。もうすぐ花が咲くこの状態のオオウバユリをアイヌ文化では雄とし、地面から葉っぱが広がったように生えているものを雌としました。アイヌは雌のオオウバユリからでん粉を採り薬や保存食にしました。(山本りえ)

(写真)ニホンアマガエル アイヌ語名 ケッケッチㇷ゚ ketketcip

茶色のニホンアマガエルを見つけました。小さいですがぴょんぴょん跳ねて素早かったです。エゾアカガエルと似ていますが、別の種類でアイヌ語も全く違います。エゾアカガエルは「跳ねるもの」と呼ばれますが、ニホンアマガエルは鳴き声から名前を付けられています。(山丸賢雄)

[最新情報]

>7月13日 静狩湿原・黒松内 自然観察会のアルバム(写真38枚)

《今月の絵本4》「白い犬の水汲み」(上田トシさん伝承)

(文:安田益穂)

(毎月一話、「アイヌと自然デジタル図鑑」に収めた絵本をご紹介します)

語り手:上田トシ(1912-2005)

[絵本]

絵:小笠原小夜

朗 読:今津朋子

音 楽:千葉伸彦

[原話]

資料番号:C206/35230A

録音年月日:1996年3月25日

調査者:安田千夏(学芸員=当時)

録音場所:上田トシさん宅(平取町)

全文対訳・音声:『アイヌ民族博物館民話ライブラリ 上田トシの民話』1所収

20分41秒(1720語)

今回と次回はアイヌ語沙流方言の伝承者、上田トシさんが遺したウウェペケㇾ(民話、散文の物語)です。どちらも1900年ごろに絶滅したエゾオオカミが登場します。

伝承経路については、上田トシさんは姉の木村キミさん(1900-1988)から聞いたと語っています。また、萱野茂『ウウェペケㇾ集大成』(1974年:アルドオ発行、2005年:新訂 復刻版 財団法人日本伝統文化振興財団発行)の第7話「レタㇻ ホㇿケウ アイヌ マッネ・アン 白狼が人間の妻になった」(話し手:貝沢とぅるしの)がほぼ同じ内容です。

なお、この絵本のもとになった上田トシさんによるアイヌ語語りの音声と全文対訳が『アイヌ民族博物館民話ライブラリ 上田トシの民話』1に収録されています。あわせてご覧下さい。

[物語の語り出し]

例によって絵本の冒頭に10秒ほどのアイヌ語の語りが入っています。まずはこの意味から。

アユピヒ アン ヒネ オカアン ペ ネ ヒケ

(私は(人間の)兄さんと暮らしていました)

アユピヒ エアㇻキンネ イオマㇷ゚ ネ ヤ イエヤㇺ ワ

(兄さんは本当に私をかわいがって大事にしてくれました)

ここで「私」と言っているのは犬です。夏目漱石であれば「吾輩は犬である。名前はまだ無い」と始めるところでしょうか。ちなみにアイヌの物語の登場人物は、動物に限らず人間でも大抵の場合無名です(何人かの特定の登場人物を除く)。「私は犬のシロです」とかいうのはありません。

家族構成の説明から始まるのはアイヌの物語のルール通りですが、一人暮らしの男と犬だけ、という変わった組み合わせです。何かワケアリな感じですね。

[アイヌの水くみ]

さて、主人公の犬(=「私」)は飼い主の手伝いがしたくてひとりで水くみに行きます。この場面で犬が口にくわえている買い物かごのようなもの、絵本では「手桶」と言っていますが、アイヌ語の原話ではニヤトゥㇱ niyatus。当館にはなく、私は実物を見た事がありませんが、平取町立二風谷アイヌ文化博物館のホームページに写真と解説が載っています。

写真 ヤㇻニヤトゥシ(平取町立二風谷アイヌ文化博物館のホームページより引用)

写真だと大きさがわかりませんが、一辺46cm、深さ20cmとのこと。容量は(46cm×46cm×20cm÷1000≑)40ℓぐらいでしょう。灯油のポリタンク2個分、重さは満杯だと40kg。かなり大きなものです。このページにも引用されている萱野茂著『アイヌの民具』(1978年、すずさわ書店、pp.132-135)によれば、60cm四方の桜皮を折り紙のように折り畳んでシナ皮等の紐で綴じ、持ち手をつけたもので、今で言えばバケツですね。この場合の完成品は(34cm×39cm×20cm≑)26ℓと、少し小型です。

一方、1925年に白老で撮影された『北海道白老村アイヌの生活』に水汲みの場面があって、こちらは手桶ではなく、アイヌ女性が背負い縄タㇻ(tar)で樽を背負い、井戸で水を汲んで運ぶ様子が映っています。

(写真)1925年撮影の記録映画「北海道白老村 アイヌの生活」より「第一章 家事」

2斗樽だとすると36ℓ、先ほどの手桶とほぼ同じ、灯油タンク2個分。大人でも重そうですね。「アカゲラになった女の子」でなくとも怠けたくなるような重労働に違いありません。昔の学校では、子供に水の入ったバケツを持たせて「廊下に立ってろ」という体罰がありましたが、水くみはそれを持って運ぶわけですから体罰以上にハードです。水くみはアイヌだけでなく、発展途上国の児童労働の代表的なものです。

手桶と樽の違いは地方差ではなく、井戸と川の違いかと思います。最終的に樽に水をためておくのは一緒ですが、川から汲むなら手桶(バケツ)が必要ですし、白老のように井戸なら釣瓶(つるべ=つるがついた桶)が備えてあり、樽だけ持って行けばOKです。白老の映像には高さ8mはありそうな巨大な天秤式のつるべが映っています(女性の左がその支柱)。二風谷アイヌ文化博物館の資料は1972年収集、白老の映像は1925年撮影で半世紀前ですが、漁場や白老場所、仙台藩元陣屋等があって早くから和人文化が入った白老の土地柄かと思われます。水くみの方法は井戸の有無、家と水場の距離、運び手が大人か子供かなど、ケースバイケースだったのではないでしょうか。

ずいぶん脇道に逸れました。

さて、水くみに行った「私」(=犬)は、誤って川に流され、流れ着いた河原で気を失います。雷鳴のような轟音に驚いて我に返ると、なんと人間の娘の姿に変身していました。「私」は念願かなって大喜び。家に帰って兄さん(飼い主)にいきさつを話すと、かつて狩りに行った山の中で母親らしきオオカミから小犬を授かり、大事に育ててきたのがお前なのだ、と兄から告げられます。

[ちょっと待って! オオカミの子供が犬って、おかしくない?]

まあ、そんな常識に縛られてたら、アイヌの物語も今時のアニメも楽しめないよ、という考え方もありますが、一方で、犬とオオカミは別の種なのに、とも思いますよね。私もそう思います。そこで「アイヌと自然デジタル図鑑」から、「オオカミ」をキーワードに物語を検索すると、5つの物語がヒットしました。

ID |

話者 |

区分 |

題名 |

内容 |

| C011 | 民話 |

犬の神様からの授かり物 | 子のない夫婦が迷い犬を飼ったところ、犬が子を身ごもった。交易に連れて行った先で犬を見失うが、洞窟で人間の子を生み落とし、育てていた。犬は実はオオカミ神の娘で、子のない夫婦に子を授けてくれたのだった。 | |

| C206 | 民話 |

白い犬の水くみ | オオカミ神の娘が白い犬になって人間の若者に恩返しする。(今回の絵本) | |

| C226 | 民話 |

木彫りのオオカミ | 木彫りのオオカミのお守りが夜な夜な犬になって荒グマから母子を守る。(次回の絵本) | |

| C069 | ユーカラ |

オオカミ神の娘がポイヤウンペの息子を育てる | 人間界を守るオオカミ神の娘がポイヤウンペを殺し、その息子を育てる。やがて息子が成長し、オオカミ神の娘に復讐する。 | |

| C189 | ポイヤウンペと父の浮気相手との戦い | オオカミ神の一人娘を母とし、シヌタㇷ゚カの神を父として、ポイヤウンペが生まれる。父を誘惑し、成長したポイヤウンペを謀殺しようとする石狩の女の謀略を退け、ポイヤウンペはオオカミ神を祭りながらシヌタㇷ゚カの城を守る。 |

上の3つは民話(ウウェペケㇾ=人間の物語)で、オオカミと犬が両方登場します。下の2つはユーカラ(英雄の物語、英雄叙事詩)で、犬は出てきません。(犬だけ出てくる話は少なくありませんが、ここでは除外)

犬とオオカミはどちらもイヌ科イヌ属のほ乳類で、家畜化したオオカミの子孫が犬だそうです。しかし、基本的にオオカミを人間が飼育することは困難なので、アイヌの物語でも人間と同居するストーリーでは、オオカミの子であっても犬に変身して登場するようです。フィクションはフィクションなりに、ある意味合理性を意識しているわけですね。また、オオカミと犬ではオオカミの方が上で偉い神、犬はその使いで身近な動物、そんなイメージがあるような気がします。

[オオカミは悪役?]

しかし、この表を見ても、(確かに中には血の気の多い娘もいるけれども)何だかオオカミっていいやつじゃん、って思いませんか? 先日テレビで見たアニメ『おおかみこどもの雨と雪』にこんなセリフがありました。

雨「母さん。オオカミってどうしていつも悪者なの?」

母「悪者って、絵本?」

雨「みんなに嫌われて、最後には殺される。だったらぼく、オオカミはいやだ。」

オオカミといえば悪役のイメージがつきまといます。狼男、送り狼……変身・豹変するイメージもあります。

絵本で言えば、グリム童話の『赤ずきん』がその代表でしょうか。

同じく西洋の童話で『三匹の子ぶた』はご存知ですね? 子ぶたの兄弟が建てたわらの家、木の枝の家をオオカミが吹き飛ばし、次々子ぶたを食べてしまいますが、レンガの家は吹き飛ばせず、逆に子ぶたに釜ゆでにされ、食べられてしまいます。まあ、どっちが残酷かわからない話ですが、一応これもオオカミが悪役。1960年代、まだテレビが白黒だった時代に、この童話を翻案したブーフーウー(NHK「おかあさんといっしょ」内の人形劇)という子供番組がありました。まだ3歳ぐらいだった筆者も三人兄弟、件のオオカミに追われる悪夢にうなされ、その恐怖はいまだにトラウマになっています。――というのは余談ですが。

ひるがえって、アイヌにとってオオカミは悪役か、という話です。

知里真志保『分類アイヌ語辞典 植物編』の§298ハルニレの項に、アイヌの天地創造の神話が出ています。いくつかバリエーションがありますが、IIIの神話(沙流郡平取村の伝承)にオオカミ神が登場します。

創造神が人間に火を授けようとして、最初ドロノキの発火棒と発火台をこすって火を起こそうとしますが火が出ず、白いもみくず、黒いもみくずがたまるばかり。いまいましくなってそれを吹くと、パッと飛び散って悪神・魔物が生まれます。淫乱の神、疱瘡(天然痘)の神、アホウドリの神、奥山の怪鳥、木原の怪鳥がそれです。

そこで今度はハルニレをこすると火が起こり、オオカミ神、狩りの神、火の神、幣場の神、熊神が生まれました。ハルニレから生まれたのは善神グループです。ここに登場するのはアイヌがイナウを捧げて祭る重要な神々ばかりですが、この伝承ではオオカミ神も堂々善神にランクインしていますね。

| 1. ヤイニ(ドロノキ) | ||

| (火は起こらず悪神が生まれた) | (1) レタㇻカㇻパㇱ (白いもみくず) |

バウチカムイ (淫乱の神) |

| (2) クンネカㇻパㇱ (黒いもみくず) |

パコㇿカムイ (疱瘡の神) |

|

| シラッキカムイ (アホウドリの神) |

||

| (3) カッチ (発火棒) |

イワエトゥンナイ (奥山の怪鳥) |

|

| (4) カㇽソ (発火台) |

ケナㇱウナㇽペ (木原の怪鳥) |

|

| 2.チキサニ(ハルニレ) | ||

| (火が起こり善神が生まれた) | (5) レタㇻカㇻパㇱ (白いもみくず) |

ホㇿケウカムイ (オオカミ神) |

| (6) クンネカㇻパㇱ (黒いもみくず) |

ハㇱナウウㇰカムイ (狩りの神) |

|

| (7) | カムイフチ (火の神) |

|

| (8) カッチ (発火棒) |

ヌサコㇿカムイ (幣場の神) |

|

| (9) カㇻソ (発火台) |

キムンカムイ (熊神) |

|

(日高国沙流郡平取村の伝承に基づく。表記等一部改) |

||

西洋では悪役として登場するオオカミですが、西洋以外では崇拝の対象になっている場合が少なくありません。アイヌのような狩猟民族では、狩猟に長けたオオカミは崇拝の対象です。しかし明治に入って入植者が森を切り開き、牧場をつくると、オオカミが牛馬や羊を襲うようになり、害獣として駆除されるようになります。ジステンバーなどの病気の流行、豪雪によるエゾシカの大量死なども重なり、1900年ごろを最後にオオカミは絶滅してしまいました。その後、天敵がいなくなったシカが急増し、農作物や森林を荒らすようになったのはご存知の通りです。絶滅してみれば、オオカミにはオオカミの役割があって天から下ろされた大切なカムイだったというわけです。

ストーリーに戻りましょう。

人間の姿になった「私」は家事を手伝ったりしながら兄さんと二人で暮らしていました。やがて「私」も年頃になった頃、夢を見ました。

夢に「私」の母神が現れて、「私」が偉いオオカミ神の娘であること、飼い主の若者はオオカミ神を祭る一族の生き残りで、他の家族はみな流行病で死んだこと、若者を助けるために「私」を若者のもとへ授けたことを語り、「私」も年頃になったので若者と結婚しなさい、と告げます。この夢でストーリーの謎(男と犬だけの家族、犬が娘に変身……)が一気に解き明かされます。

[オオカミを祭る]

しかし、「オオカミを祭る一族」ってどういうことでしょう。

アイヌの宗教では、村や家系・家ごとに祭神が決まっていて、数神〜十数神を祭ります。(アイヌ民族博物館ポロチセの祭壇(ヌサ)には、かつて白老で祭られていた神々を中心に14神を祭っています。)一般的には、火、水、木など、生活に不可欠な神、村、山、海、川などの領域や、狩猟、漁労、農耕などの職域を司る神が想定され、代々受け継がれていきます。その実体は、クマ、シマフクロウ、キツネ、シャチ、樹木、ヘビなど、主に動植物と考えられています。先述の平取村の例のように、何らかの伝説が付随している場合もあります。

祭壇で祈る男性たち(木下清蔵氏撮影 撮影地:白老 撮影時期:大正末期から昭和初期)

また、これら一般的な祭神とは別に、ある家系の守護神として特に重要視される神というのがあって、パセオンカミ pase-onkami(重い・拝礼)と呼ばれます。久保寺逸彦「北海道日高国二風谷コタンに於ける家系とパセ・オンカミ「尊貴神礼拝」」に以下のように説明されています。

「Pase-onkami kamui「尊貴礼拝神」はアイヌの宗教儀礼中最も重要なものと考えられるもので、その神の名も、之に対する祈詞の片言隻語も、堅く秘して、他に語るを好まない程のものである」

この論文中に、実際にオオカミ神を祭る家系の話が登場します。

この家系では、沙流川支流の水源の岩山の山頂に天下ったオオカミ神をパセオンカミの神として祭っている、とあります(p.27)。これには伝説が付随していて、この家系の遠祖の貴婦人(和人)が子を身ごもったが、どんな事情からか、妊娠中の身を木箱に入れられて大海に流された。流れ着いた村の酋長はこれを妾にしようとしたがこれを嫌い、沙流川支流の水源の山中に逃れ、男子を分娩して後、行方知れずになった。その捨て子を育てたのが件のオオカミ神とその妹神だったという。その男子を祖とするこの一族は、今もオオカミ神とその妹神に恩を謝してパセオンカミをするのだそうです。(以上、要旨)

今回の絵本の物語と直接つながる話ではありませんが、実際にオオカミ神を祭る一族というのがあったという例です。

[この村に伝染病が流行し、一家はみな死に絶えてしまったのです]

絵本の物語では、オオカミを祭るこの一族は流行病によって死に絶えてしまった、とあります。よく知られているように、流行病(天然痘など)はアイヌの人口減の大きな要因の一つとされています。また例えば流行病から逃れて隠れた山奥の洞窟の神を祭神とする例が沙流川にも白老にもありますし、流行病自体を祭神とする家系も存在します(いずれもパセオンカミとして特に重要な祭神)。また道内各地に「トコタン」という地名が残っていて、由来の一つは「廃村」というアイヌ語(tu-kotan)とされ、村が消滅した原因の一つが流行病と思われます。

オオカミ神の娘を妻にした若者は、オオカミ神の守護のもと、子孫を増やし、再び代々オオカミ神を祭る一族として繁栄した、というところでお話はおしまいです。

小笠原小夜さんの絵と千葉伸彦さんのトンコリが心にしみるエンディングです。(やすだますほ)

(次回は第五話「木彫りのオオカミ」を紹介します。お楽しみに)

[今月の絵本 バックナンバー]

第1回 スズメの恩返し(川上まつ子さん伝承) 2015.3

第2回 クモを戒めて妻にしたオコジョ(川上まつ子さん伝承) 2015.4

第3回 シナ皮をかついだクマ(織田ステノさん伝承) 2015.5

本文ここまで

ここからフッターメニュー