ヘッダーメニューここまで

ここから本文です。

月刊シロㇿ 5月号(2015.5)

シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし) 第3回「狩猟・交易」

文・絵:北原次郎太(北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授)

アイヌ民族博物館エントランスホール壁画「シンリッウレㇱパ」より(部分)

[狩猟]

狩猟は男性が主となって行いました。弓矢や槍、鉄砲を持ち、山野をかけて動物を追う猟と、罠によって行う猟がありました。北海道ではトリカブトの根を主成分とする矢毒を使い、猟犬を連れて山に入ります。軽く耐久性があり美しい猟具を作る事、毒を上手に調合する事は、男性にとって必須の能力とされていました。というのも、矢はカムイを家に迎える招待状のようなものですから、不出来な矢では動物のカムイに受け取ってもらえないと考えるのです。矢には家ごとに決められた印を刻みましたが、これは同行者の間で互いの矢を見分けるとともに、カムイに対しては招待状に書くサインのような意味がありました。

木下清蔵遺作写真より

矢で傷を負わせた動物、後に述べる穴グマ猟や不意な遭遇など、近距離で動物と対峙した時には、何といっても槍が威力を発揮しました。槍がないときにも、山刀を山杖に固定して槍として使いました。クマの場合、襲ってくるときにしばしば立ち上がって威嚇し覆いかぶさる仕草をすることがあります。そのような時には、槍の末端を地面に固定し、倒れてくる力を利用して仕留めました。

エゾシカ

シカはサケと並んで重要視された食糧で、シカを司るカムイによって人間界に送りだされると考えられました。北海道や樺太を旅し、多くの記録を残した松浦武四郎は、シカの群れが移動する様子を見て、山全体が動いたかと錯覚するほどだと言っていますが、かつてはそれほど多くのシカが生息していたのですね。シカ猟には弓矢等のほか、大人数で山に入って柵や沼・沢に追いこむ猟法もありました。

ユニークな猟法としては、鹿笛を用いる方法があります。シカの鳴き声によく似た音色でシカをおびき出して仕留めます。

イパㇷ゚ケニ(鹿笛)

イパㇷ゚ケニ(鹿笛)

また、アイヌ文化でも口笛は魔を呼ぶものとして避ける習慣がありますが、帯広の山川弘エカシは、眠っているシカを射る時だけは口笛を吹くと言います。眠っているシカは毛がふくらんでいて、急所を見誤りやすいため、口笛で起こした瞬間を射ると言います。シカは重要な食料でありながら、大量に捕獲するためか、あまり盛大なお祈りはしませんが、イナウやお酒を捧げることは欠かせませんでした。

弓矢や槍の陰に隠れてあまり目立ちませんが、罠猟も重要な猟法でした。クマなどの通り道に弓を仕掛け、動物が通過するときに自動的に矢が発射される仕掛け弓は、草木の葉が茂って見通しの悪い季節でも効率的に獲物を得ることができました。この時にも矢毒が威力を発揮し、鉄砲が普及してから鉄砲を自動発射する仕組みが考え出されました。

アマッポ(仕掛け弓)

また、クロテンなどの小動物の毛皮は重要な交易品であったため、アイヌを始めとする北方狩猟民族は小型獣を捕らえるためのくくり罠や落とし罠などを独自に生み出しています。少し変わった猟法としては棒を使ったタヌキ猟があります。ブドウヅルなどの弾力のある棒を用意し先端に割れ目を入れます。その棒をタヌキの巣穴に差し込み、先端に手応えを感じると強く突く、あるいはねじります。こうすることで棒の割れ目にタヌキの毛が挟まり、棒を引けばタヌキを引き出すことができるというわけです。

[交易]

当館がオープンした84年頃は、現在ほど交易が重視されていませんでした。それどころか、交易などで外部社会の文物を取り入れることは「本来のアイヌ文化のあり方を損なう行為」として否定的に捉えられることもありました。現在では、どのような人間社会であれ、外部社会との接触や変化を経験しない社会など想定できない、人間の文化は内的・外的要因によって常に変化してきたという考えが主流になっています。むしろ、アイヌ社会が交易に積極的だった事実は、アイヌ文化に対する閉鎖的・停滞的なイメージを覆すものとして注目されています。

交易の対象となったのは、サケやコンブ、アワビ、ナマコなどの水産物、毛皮やクマの胆嚢、海獣類の生殖器、ワシの羽根、そして樹皮を加工した反物や衣服でした。また、男性達が彫刻を施したナイフや盆、糸巻き、ハンガーなどの木製品も本州や、ヨーロッパにまで運ばれ、人々に好まれました。

外部社会からもたらされたものとしては、金属器やコメ、麹、中国製やロシア製の衣服、日本製の漆器などでした。これらはアイヌ社会の中で新たな意味づけがなされ、独自の文化を産みました。その代表的な例が天目台という漆器です。日本社会では茶道の道具として作られた物でしたが、アイヌ社会では別に入手した漆椀と組み合わせ、神事の際に神酒を入れる祭具として用いられています。

トゥキ(天目台と酒杯)

また、人々が身につける美しい着物は、本州や大陸で生産された木綿と、自製の樹皮布などで作られています。江戸時代以前の本州では木綿の生産が伸びず、絹よりも高価なものでした。ところが、江戸時代に入ると数十年ほどの間に木綿の生産は飛躍的に増大し、庶民にまで行き渡るようになったのです。これはイワシをしぼって油を取る際の副産物であるイワシ粕(干鰯(ほしか)と呼ばれます)が肥料として利用されるようになったためで、北海道産のイワシもこれに一役買っていました。そうして、アイヌモシㇼに運ばれた木綿は、女性達の手によって、着物や小物など、様々な作品に生まれ変わりました。素材が貴重なものであっただけに、作り手にも緊張感が生まれ、見事な作品を生んだのでしょ う。

旧石器時代から続く交易は、宗教文化にも深く関わっています。アイヌ民族にとってカムイとは自分達に似た存在です。ただ、別な世界に暮らしていて、人間にはない力を持っています。彼らは人間を気にかけていて、何くれとなく力を貸してくれます。動植物のカムイであれば、自らの体を恵みとして与えてくれます。それは彼らの着物であり、人間への贈り物なのです。これに対し、人間もイナウや神酒を捧げて返礼をすることになっています。神酒の材料は、毛皮など神からの授けものと引き換えに外部社会から手に入れたものであり、それらを捧げることで再び神の恵みを受けるのです。こうした、神との関係を交易になぞらえる考え方は、隣接するニヴフ民族にも見られるものであり、長い交易の歴史の中で生まれてきたものでしょう。

(北原次郎太)

(文中のリンクや写真、キャプションは編集部によるものです)

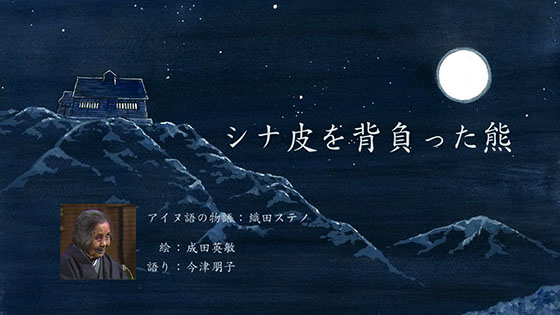

今月の絵本3「シナ皮を背負ったクマ」(織田ステノさん伝承)

(毎月一話、「アイヌと自然デジタル図鑑」に収めた絵本をご紹介します)

語り手:織田ステノさん(1902-1994)

絵:成田秀敏

語 り:今津朋子

音 楽:千葉伸彦

資料番号1:C021/34126A(30分 2503語)

録音年月日:1980年5月28日

調査者:岡田路明(研究員=当時)

録音場所:白老

* *

資料番号2:C036/34146A(24分 2196語)

録音年月日:1981年8月21日

調査者:岡田路明(研究員=当時)

録音場所:白老

[物語の語り出し]

絵本のタイトルバックに織田ステノさんのアイヌ語語りの冒頭部分(13秒間)の音声が入っています。まずはこの意味から。

シノ ニㇱパ アネ イネ オカアン マ

(私は本当の長者であって)

シノ カッケマッ アネウタンネ ワ オカアン。

(立派な奥方と一緒に暮らしていました)

アコㇿ カッケマッ シノ ユㇷ゚テㇰ シノ アㇱカイ…

(私の奥方は本当に働き者で本当に有能…)

このように「私はどこのだれそれで、家族は……」という語り出しはアイヌの物語の典型的なものです。

和人の昔話というと「昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがいました」というのが定番ですね。登場人物の説明から入るのは同じですが、登場人物とは別に語り手がいて三人称で語るのに対し、アイヌ民話は「私は真の長者です」のように登場人物「私」が自ら語る形式をとるので「一人称叙述体」と呼ばれ、これがアイヌの物語の大きな特徴の一つだと言われています。物語によっては「私」が途中で別の登場人物に交替する場合もあります。

「私は本当の長者です」って自慢? と思うかも知れませんが、「私」が言わなければ誰も言ってくれない文学形式なのだとご理解下さい。

[クマ神の国]

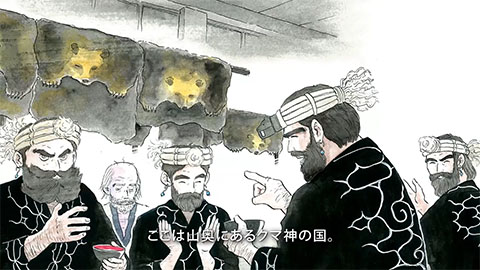

絵本は山奥にあるクマ神の国の場面から始まります。

クマ(=ヒグマ)は北海道最強の猛獣であり、最も偉いカムイ(神)なので、カムイという語は狭義にはそれだけで「クマ」を意味します。カムイの代名詞だというわけですね。また一部の特別なクマだけがカムイなのではなく、全てのクマがカムイです。

クマ神が住む国は山奥にあり、人間が容易に立ち入る場所ではありません。偉い神ほど山奥に、下っ端の神は山すそに住んでいます。偉いクマ神はその居所にちなんで「山奥に住む神」「山のまん中に住む神」、下っ端のクマ神は「山すそに住む神」のように呼ばれる場合もあります(詳しくは知里真志保『分類アイヌ語辞典』を参照)。山すそは人里に近いためトラブル多発地帯で、人に害を及ぼしたり問題行動を起こすクマはたいてい山すそに住んでいるように描かれます。この物語でも「山すそのおやじ(クマ)」が巻き起こす騒動がストーリーの中心になっています。

このようなクマ神の国のありさまは人間社会を投影したものとなっていて、よく似ている印象を受けます。例えばアイヌの村も村長など偉い人は村の中央のひと際大きな家に住んでいて、貧乏人は村はずれに住んでいるように描かれます。

ただし、神々の国でも人間社会でも、地位や身分の上下はあってもわれわれがイメージする「命令と服従」の関係とは違うようです。周囲から尊敬されてこその村長であり、神々だといいます。絵本の冒頭の場面も、偉いクマ神が酒宴を催して神々をもてなしていますね。山すその下っ端クマ神もちゃんと招ばれています。原話(C021)では、主人公の若い長者夫妻は年寄りや貧しい者に食糧を分けてやったり面倒を見てやったり、徳の高い人間として描かれています。逆にそうした規範に反した行動は、相手が神であれ村長であれ抗議や処罰の対象となります。この物語でも、人間が神々に抗議したり、神が人間に詫びたり救いを請う場面が出てきます。

また人と神の関係も上下関係というよりは持ちつ持たれつの関係です。人は神々の体(肉や毛皮など)を授かって生きており、神々は人から祭られてより偉い神となると考えます。そこで神々は自ら進んで狩人の獲物となり、人は肉や毛皮を頂いた神々の霊を最上級の美辞麗句とお神酒や供物でもてなし、イナウ(木幣)など様々なみやげとともに神の国へ送り返す盛大な儀式を行います。それによってクマ神の再生と再来を願うわけです。これがイヨマンテ等と呼ばれるクマ送りの儀式だと言えます。

卑近に言えば狩猟は人と神の「商取引」、儀式は「接待交際」と言えなくもありませんが、「持ちつ持たれつ」の人間社会の営みをそのまま人と自然の共生関係にも見ているところにアイヌのすぐれた自然観の真髄があるのかも知れません。

[クマ神の姿]

それはそうと、絵本ではクマ神の国だというのにみな人間の姿をしていますね。ちょっと混乱してしまうかも知れませんが、クマ神たちの後ろに毛皮がぶら下がっています。これを身につけて人間の国に現れるとき、人間の目にはクマに見えることになっています。毛皮や肉はハヨㇰペ(よろい・仮装)であると同時にカムイから人への交易品です。人からカムイへは先述のとおりイナウや酒を捧げます。

クマ神たちの宴

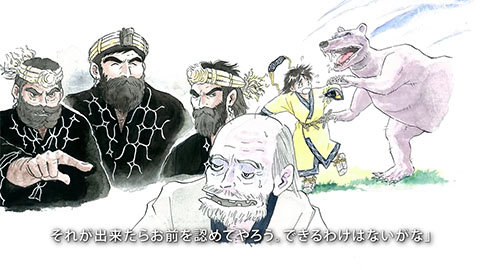

また、良いクマは黒々した立派な毛並みをしていますが、悪いクマはかっ色や灰色など変わった毛並みをしているといいます。この絵本の物語の山すそのクマ神の風体は、ちょっと変わっているどころの話ではありません。織田ステノさんの日本語語りでは次のように描写しています。

「大きな恐ろしい大きなクマ、毛わざと剃ったような裸なったクマ、大きな口開けてもう、口中に泡ふいて…」(C036)

「あっちこっち禿げた熊、おっきな痩せた熊…」(C021)

このクマは神の国の酒宴や夢の中では人間の姿で現れますが、その描写は、

「おっかしげな痩せたじいさん、もう体もボロボロな着るもの着て。髪の毛も本当にパヤパヤと薄い髪の毛の本当にこ汚いようなじいさん…」

貧相なクマ神の二相を織田ステノさんらしい、実に味のある語りで表現しています。絵本の成田英敏さんの絵はこれを忠実に再現したものです。

山すそのクマ神二相(右=人間界での荒熊、手前=貧相なおやじ)

[神の着物・コソンテ(小袖)]

絵本の冒頭、クマ神たちの宴の場面では、偉い神はみな黒い着物を着ていますね。織田ステノさんの原話では着物について触れていませんが、神々の服装は基本的にコソンテ(日本語「小袖」からの移入語)という上等な着物を着ているように描写されることが多いようです。

アットゥㇱ(樹皮衣)などアイヌ自製の着物は主に日常服なのに対し、木綿や絹の着物は交易で得た外来品で、より格式の高いものとされました。神の出で立ちは以下のような常套句で語られます。(C062 織田ステノ氏)

六枚の小袖を着て帯をしめ

六枚の小袖を上に羽織り

神の首飾りを首にかけ

神の耳飾りを耳につけ

神の絹布で頭をぎゅっとしばった…

…まるで平安貴族の十二単(じゅうにひとえ)のようですね。

アイヌの物語中では、神々は特に黒か白の小袖をよく着ているようです。「白い犬の水くみ」では夢に現れたオオカミの女神は白い小袖を着ています。

第4話「白い犬の水くみ」より(絵:小笠原小夜)

ちなみにクマだから黒で、オオカミだから白なのか、というのはよくわかりません。自然図鑑所収の物語の中から着物の色に言及しているものをざっと見ると、以下のようになっています。

[織田ステノ氏]

C062 黒・白……オコジョ神の酒宴に招ばれた神々

[上田トシ氏]

C203 黒……フクロウ神

C206 白……オオカミの女神

C207 黒……カツラの女神

C209 白……ウサギの女神

C211 白……ヘビの女神

C227 黒……エゾマツの女神

C233 黒……クモ神

※[川上まつ子氏]

C147 あられ模様、稲妻模様、水玉模様……雷神

[マインドコントロール]

絵本の場面がクマ神の国から人間の村に移ると、この物語の主人公・オタスッ村に住む長者の若夫婦の会話になります。しかしちょっと様子が変です。奥方が急にシナ皮とりに行きたいと言い出したり、夫が教える場所も崖っぷちの危なっかしい場所です。

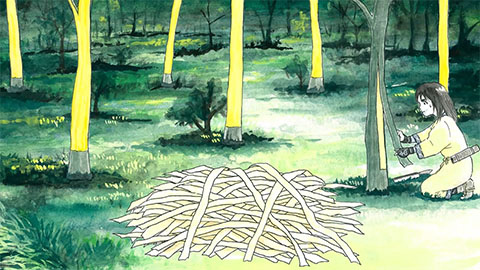

一人でシナ皮はぎに行く奥方

アイヌの物語で「どういうわけか急に△△がしたくなる」というような描写があれば、まず神が人を操って行動を起こさせていることが考えられます。語り手も、聞き手が感づくように「どういうわけか…」というような表現をします。一種の決まり事ですね。

山すそのクマ神はオタスッ村の若夫婦を連れてくれば偉い神にしてやると神々にそそのかされましたが、夫は狩りの名手、普通の方法ではかなうわけがありません。そこで妻だけを山奥におびき寄せようと、夫婦の心を操作(マインドコントロール)したわけです。下っ端クマ神といえども人にない能力をもっているのがカムイなのです。まんまと奥方をおびき出すことに成功した山すそのクマ神でしたが……。

[えっ? 木の皮をはぐ時は全部剥がないんじゃなかったっけ?]

オタスッの奥方はシナノキの皮をはぎに一人で山へ出かけます。シナノキの樹皮はオヒョウ同様にアットゥㇱ(樹皮衣)にするという伝承もありますが、織田ステノさんの語りでは「冬囲いしたりあちこち直したりするのに」ということで、もっぱら紐や縄を作る素材として語っています。

ところで、樹皮を採取する際には、"皮を剥ぎ残すとともに、残した皮が剥がれないように皮の一部を帯として巻く"といわれることが多く、また、"これによって樹木が再生し資源の枯渇を防止してきたのだ"と説明されることが多いようです。しかしこれに関しては諸説あり、一概には言えないようです。「アイヌと自然デジタル図鑑」に収めたデータでも両方の伝承が見られます。

この物語の語り部である織田ステノさんによれば、シナの木の皮をはぐ時は、皮は一部ではなく全部はいで切り倒しておくものだそうで、一部だけ剥ぐのはかえって木の神に失礼にあたる、と語っておられたそうです。この絵本では織田ステノさんの言葉に従い、木の皮は全部はいだ絵になっています。「おや?」と思った方も多いと思いますが。詳しくは本田優子氏の論文「樹皮を剥ぎ残すという言説をめぐって- 更科源藏の記録に基づく一考察-」(『北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第13号』pp.15-29、2007年、北海道立アイヌ民族文化研究センター発行、PDF 1.4MB)を参照して下さい。

奥方がシナ皮をはぐ場面

[神と人の通信手段・祈りと夢]

オタスッ村の奥方は、何とか難を逃れて家に逃げ帰ると、わけを聞いた夫が火の神に抗議する場面になります。「悪いのは山すその神なのに、何で火の神に抗議するの?」と思われるかも知れません。

火の神に抗議する

人と神は直接会話することができません。クマは人間の言葉は理解できません。ただ、火の神は人間の言葉を理解し、それを必要に応じて神々に伝える役割をすると考えられています。つまり仲介役、通訳ですね。ですから神への祈願、感謝、抗議、何でも人間は火の神に言うことになります。実際のアイヌの伝統儀式でも最初に祈るのは火の神で、一つ一つの祈りも最初に「これから言うことを××の神に伝えて下さい」と火の神に伝言を依頼します。

では神から人へはどのように意思を伝えるかというと、それが夢です。

夢に現れたクマ神

奥方「私は横になると、なぜか急に眠くなって眠ってしまいました。すると夢に……」と絵本は続きます。

これは神から奥方に伝えたいことがあるので眠らせ、夢を見せたというわけです。

まるで「名探偵コナン」の腕時計型麻酔銃のようですね。「名探偵コナン」では腕時計型麻酔銃で眠らせ、蝶ネクタイ型変声機を使って毛利小五郎に成り代わってコナンが真相を語ります。またかつて火曜サスペンス劇場の終盤で、わざわざ断崖絶壁の上で犯人が長ゼリフで真相を語ったり、あるいは『水戸黄門』の終盤で助さんが印籠をかざし、「静まれ静まれ。この紋所が目に入らぬか」などなどあって、そこからストーリーのおさらいが入ります。これらはいずれもストーリー展開上必要なテクニックで、いわゆる「お約束」です。アイヌの「夢」もストーリー展開上、似たような働きをしますが、それらよりはずっとリアリティがあり、また実際アイヌの聞き手は全くのフィクションとは考えていないように思えます。

(安田益穂)

(次回は第4話「白い犬の水くみ」を紹介します。お楽しみに)

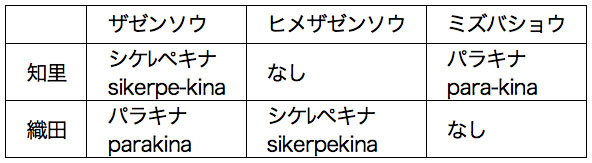

図鑑の小窓3「ザゼンソウとヒメザゼンソウ」

アイヌ民族博物館の伝承者育成事業で自然講座の講師を務めて今年で8年目になります。せっかくの貴重な勉強の機会なので、今年からはデジタル図鑑の写真撮影を研修生に担当してもらうことにしました。4月29日の研修テーマはザゼンソウとヒメザゼンソウとし、さっそく写真の撮影にチャレンジ。この2種の見分けは、アイヌ文化ではとても重要な意味を持っているのです。

写真1 ヒメザゼンソウ

知里真志保『分類アイヌ語辞典植物編』にはヒメザゼンソウという項目はなく、ザゼンソウの項目にいくつかのアイヌ語名の記録があり、中でもシケㇾペキナは北海道各地で呼ばれる名とされています。でも静内地方の伝承者織田ステノ氏をよく知る研究者の方々によると、織田氏が生前シケㇾペキナだと示しておられたのはヒメザゼンソウ(写真1)だと口をそろえておっしゃるのです。アイヌ民族博物館の音声資料を精査してみると、織田氏はザゼンソウをパラキナ、ヒメザゼンソウをシケㇾペキナとはっきり区別しておられることがわかりました。ちなみにパラキナは分類辞典によるとミズバショウのアイヌ語名として記録されているのですが、織田氏はミズバショウのアイヌ語名は聞いたことがないと語っておられます。

なかなかややこしい話ですが、植物のアイヌ語名やその利用法は決して本に書かれている通りではなく、まだまだ未整理の情報が沢山あるということを示しています。またシケㇾペキナという名前の植物については、沙流地方の複数の伝承者の方々も食べるもしくは儀式の供物にするという話を語り残しておられますが、それらに関する種の同定はされないままになってしまったものがほとんどです。これは非常に残念なことですので、これからでもこの地域で語られていたシケㇾペキナがどの種であったのかについては調べて行かなければならない課題と考えています。

さて織田氏はシケㇾペキナについて次のようにも語っておられます。

「ピットㇰ(オオハナウド)とシケㇾペキナは人間が儀式をするため天から降ろされたカムイラタㇱケㇷ゚(神の山菜)で、特にハルエカムイノミという病魔送り儀式の際には葉を茹で干ししたものを必ず供物として伝染病の神に捧げるものです」。こうした織田氏や葛野辰次郎氏など静内の伝承者の方々の教えに従って、現在では白老地方でも年に2度のコタンノミという大きな儀式の中のハルエカムイノミではシケㇾペキナを供物のひとつとして捧げるようにしています。

(写真)静内地方のハルエカムイノミの供物の一例(いずれも乾燥させたもの)

※1991年、故・葛野辰次郎氏が祭主を務めた儀式映像より

①ピットㇰ(オオハナウド)

②ピヤパ(ヒエ)

③サッチェㇷ゚(干鮭)

④トイタタンパク(自家製タバコ)

⑤タンパク(刻みタバコ)

⑥シケㇾペキナ(ヒメザゼンソウ)

ここで言われる葉の茹で干しという保存法は、ヒメザゼンソウを食べる際に欠かすことのできない工程です。全草に不溶性シュウ酸塩が含まれているので、さっと湯がいた程度で食べると口の中に痛みが走り大変なことになるのです(JR HOKKAIDO ゆうことみゆきのソンコdeソンコ 2012年5月号「キナタ(山菜採り)」 PDF 453KB)。正しくは茹で干しをして毒性がなくなってから食べるものですので、試しにやってみようと思う人は充分に注意しましょう。

(参考)織田ステノ氏の指導によるシケㇾペキナのラタㇱケㇷ゚(煮物)

このザゼンソウとヒメザゼンソウ、どちらもサトイモ科の近縁種です。成長した葉では大小の違いで見分けられるものの、芽吹きの頃の見分けは困難です。でもあきらめる必要はありません。どちらもあずき色の仏炎苞に包まれた花が咲きますが、ザゼンソウの開花時期は4〜5月、ヒメザゼンソウは6〜7月。つまり春先の今時期に開花している株は間違いなくザゼンソウということになるのです(写真2)。

写真2 ザゼンソウ

この花は開花すると発熱して悪臭を発しますので英名がスカンクキャベツというほどの代物です。研修生のみんなでにおいを嗅いで確かめてみようかとも思いましたが、ダニに注意すべき時期であることと、以前の研修でフラウェンキナ(くさい草)というアイヌ語名を伏せてカリガネソウ(写真3)のにおいを嗅がせて不評だったことを思い出し、今回はお話のみに留めておきました。

写真3 フラウェンキナ(カリガネソウ)

さて写真撮影の成果は今後も図鑑に順次アップして行きますので、研修生の力作をどうぞご覧ください。

(写真・文 安田千夏)

「GW自然ガイド」報告

平成27年度のゴールデンウィークは天候も大きく崩れなかったこともあり、たくさんのお客様にお越しいただきました。今回、アイヌ文化に触れられる体験・企画を豊富に用意し、私たち職員も新しい試みに挑戦しております。

ここでは5月2日(土)〜6日(水・祝)の5日間行った「自然ガイド」を報告します。

ねらいはポロト湖周辺のいきもの観察することからアイヌ文化に親しんでいただくことです。期間中の海外、岩見沢や室蘭などから7組10名のお客様にご参加いただきました。2時間の行程ですので博物館を出発しカムイ入口から約1kmの散策です。白老〜幌別地方におけるニリンソウやハリギリ、エゾヤマザクラなどのアイヌ語名の意味や、ハリギリとカツラにまつわるアイヌの物語、オオウバユリの採取から加工、保存、利用、効能などの利用についてもお話させていただきました。

他にも、落ちてきたイタヤカエデの雄花や、突然現れたエゾタヌキ、断続的にさえずる夏鳥たち、食べられる植物、3種のエンレイソウの見分け方、ミズバショウの受粉の仕組み、シソ科の四角形とカヤツリグサ科の三角形など観察しながら、春の森を楽しみました。

ひとりでも観察はできますが、何人か集まれば多くの発見と気づきがあります。ガイドさせていただいた私自身も新しい視点が持て、皆様と感動を共有できたことを嬉しく思います。今後も自然観察を通じアイヌ文化に親しんでいただける企画を実施したいと考えています。

突然現れたエゾタヌキ

<観察できた動植物・事象>

鳥類(囀り・目視):エゾムシクイ、センダイムシクイ、ウグイス、ニュウナイスズメ、ゴジュウカラ、シジュウカラ、コゲラ、アオジ、アオサギ、

植物:タチツボスミレ、ヒナスミレ、ツボスミレ、オオバナノエンレイソウ、チシマエンレイソウ、キバナノアマナ、セントウソウ、ムラサキケマン、アズマイチゲ、ヒメイチゲ、ニリンソウ、ミズバショウ、エゾエンゴサク、ギョウジャニンニク、ミヤマセンキュウ、エゾイラクサ、ヨブスマソウ、ヤマドリゼンマイ、アキタブキ、ヒカゲスゲ、ナギナタコウジュ、タガネソウ、オオウバユリ、クロユリ、ユキザサ、ミヤコザサ、ハンゴンソウ、オオイタドリ、キクザキイチゲ、フデリンドウ、ゼンテイカ、タチギボウシ、ヤマネコノメソウ、イタヤカエデ、ヤチダモ、ハリギリ、エゾヤマザクラ、ホオノキ、タラノキ、カツラ、ミズキ、オヒョウ、マタタビ、ヤマグワ、ツルウメモドキ、など。

(永田純子)

本文ここまで

ここからフッターメニュー