ヘッダーメニューここまで

ここから本文です。

月刊シロㇿ 8月号(2015.8)

《シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし)》第6回 北方の楽器たち(3)

文・絵:北原次郎太 (北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授)

トンコリを弾く西平ウメさん(『西平ウメとトンコリ』より)

| 1 弦楽器トンコリ |

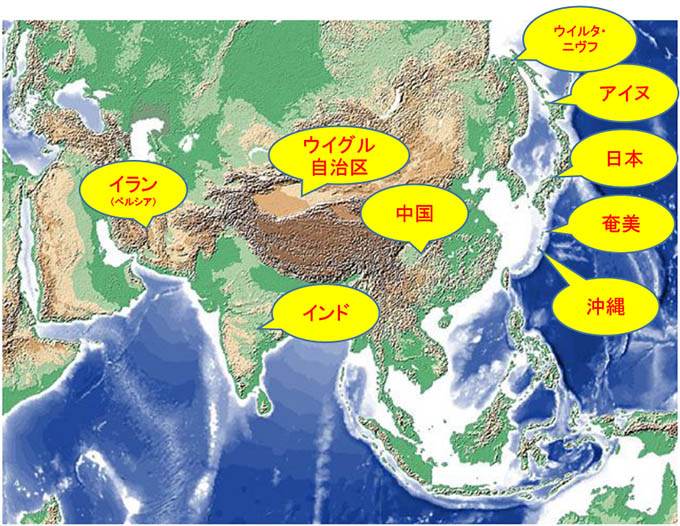

トンコリは、アイヌが昔から親しんできた楽器のうちではムㇷクナ・ムックㇽ(口琴、ムックリ)に次いでよく知られており、関連した研究もたくさんあります(注1) 。いつごろから使われていたのかは不明ですが、日本の文献では1786(天明6)年に書かれた佐藤玄六郎の『蝦夷拾遺』に登場します。現在はあまり知られていませんが、江戸時代の文献によれば樺太アイヌだけでなく、隣のニヴフ民族・ウイルタ民族によっても演奏されていました(図1、2)。

トンコリという名称も北方起源です。かつてアイヌ語で解釈が試みられたこともありましたが、ニヴフ語・ウイルタ語にも弦楽器を指す似た単語があり、それらの語源は満州語の「tenggeri(3弦)」だと考えられています。

図1 トンコリを弾くウイルタの女性 谷本(2000)裏表紙より(『ヲロッコ族風俗図巻』)

図2 ウイルタかニヴフと見られる人物 背後にトンコリが描かれている 谷本(2000)p273より(松浦武四郎『北蝦夷餘志』)

またこの楽器は、北海道北部の日本海・オホーツク海沿岸でも使用されており、北海道では「カ」とも呼ばれました。カは「糸」のことで、日本音楽の世界でも弦や弦楽器の事を糸と呼ぶことと通じます。

トンコリの演奏者は、幕末の1850年代には既に減少が憂慮されていましたが、近代以降はさらに減少し1970年代には危機的な状況となりました(注2)。90年代はじめ頃から、アイヌ文化復興運動の中で徐々に学習者が増加しました。そこで学ばれたのは、西平ウメ氏による樺太東海岸の演奏法です。その後、西平氏以外の資料からも演奏を復元することが試みられ、あるいは全く別系統の音楽にトンコリを取り入れることも試みられました。今日ではインターネットを通じた情報の発信・受信が可能となったこともあって、本州以南でも盛んに演奏されています。

製作技術については、残念ながら1981年に製作者が亡くなり、少なくとも研究者の知る限り製作技術は一度途絶しました。その後は、研究者や工芸家が中心となり、文献資料や残された楽器の製作技術を読み取ることを通じた復元的な製作が試みられました。戦前・戦後に作られたトンコリは文様のない物が多いのですが、1799年頃に描かれた絵画にはトンコリの表面に様々な文様を施したものが見られることから、これらを参考として装飾を多く施したトンコリが製作されるようになりました(注3)。

ここでは構造については簡単に触れるのみとし、楽曲を中心に紹介しようと思います。以下の文中のアイヌ語は樺太方言です。製作技術および作り手ごとの作風などはアイヌ民族博物館編『西平ウメとトンコリ』をご覧ください。

| 2 トンコリの形状 |

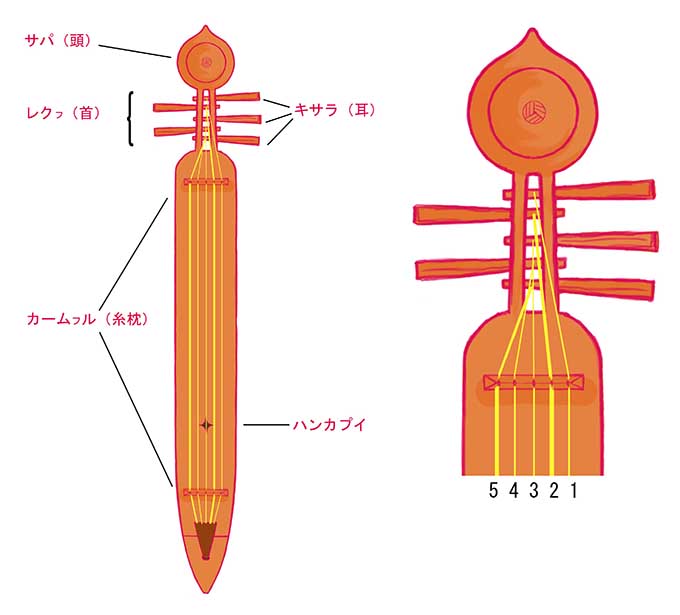

トンコリは、マツなどの1m〜1m20cmほどの丸太を素材とし、全体の4分の3を胴、残りの4分の1を頭および糸蔵にした、細長い楽器です。現在、比較的よく用いられている楽器の分類法(注4)では「ツィター属(ネックを持たず、共鳴体(胴)と平行に弦が張られた楽器)」に分類されます(図3)。

(図3)トンコリの形状

胴は、全体をくり抜き、上から薄板をかぶせます。この点は琵琶やバラライカ(ロシア)、モンゴルのモリンホール(馬頭琴)などと同様です。現代の日本では三線や三味線、胡弓など皮をかぶせた物の方がポピュラーかもしれませんが、それらに類する楽器でも南九州のゴッタンや韓国のヘグムのように板を張った楽器もあります。

板にはハンカプイ「へそ」と呼ぶ共鳴孔が開けられ、胴の中にはラマㇵ「霊魂」またはサンペ「心臓」と呼ばれる玉などが入れられることがあります(注5)。所有者が女性の場合は、自分の首飾りから1つ玉を外して入れるとも言います。

頭部には決まった形状はありません。円形、頂部が突き出た宝珠型、楕円形、三角形、五角形など様々で、模様を刻むこともあります。

頭部の下をくり抜いてレクㇷ「首(糸蔵)」を作ります。ここにはしばしば色布が結ばれ、レクトゥンペ「首飾り」と呼ばれます。

糸蔵の側面に穴をあけ、多くは向かって右から3本、左から2本のキサラ「耳(糸巻き)」を差し込み、いちばん上の糸巻きに向かって右端の弦、次の糸巻きに右から2番目の弦を、という順に巻き付けていきます。

弦はカー「糸」と呼び、西平氏は高音にアーネカー「細弦」3本、低音にセルㇱカー「太弦」2本を用います。糸巻きに穴を開け、弦を通して巻き取ります。糸巻きの先端に割れ目を入れて巻き取る方法もあります。

弦は、胴の下端に固定されます。多くの場合、アザラシやトドなどの毛皮を下端に固定し、皮の端に弦を結びつけます。組みひもなどが用いられることもあります。

弦は2つのカームㇷル「糸枕(ブリッジ)」に乗せられます。ブリッジは可動式で、2つの間隔を広くすれば音は大きく低く、狭くすれば音は小さく高くなります。

| 3 トンコリ演奏の資料 |

トンコリの「伝統的」な演奏を残した奏者は明治末に生まれた人々です。ですから、トンコリのかつての演奏を知るためには、古い録音資料を聞くことが大切です。録音資料は主として次のような物があり、他に個人の録音が若干あります。

年代 |

録音主体・主な収録者・監修者など |

|

| a | 1923年 | 田辺尚雄 |

| b | 1935年 | 久保寺逸彦 |

| c | 1951年 | 日本放送協会、知里真志保 |

| d | 1950年代 | 谷本一之 |

| e | 1958年 | 尾澤カンシャトク |

| f | 1959〜62年 | 富田歌萌・近藤鏡二郎 |

| g | 1962年 | 日本放送協会・更科源蔵・谷本一之 |

| h | 1967年 | 小泉文夫・ヘクタートサール |

表1.トンコリの主な録音資料

aについては文献の甲地(2011)に、bについては千葉(2011)に内容が詳しく紹介されています。c〜hについては『西平ウメとトンコリ』に概要とeの音声および解説が収録されています。またhとfの音声は、一部が東京芸術大学小泉文夫記念資料室のwebサイトで公開されています。

これらの録音は全て樺太出身者の演奏を収録したものであり、残念ながら北海道出身者による録音はありません。北海道では明治期までに演奏も、それに付随する文化もほぼ失われました。gの一部に樺太西海岸の演奏が含まれるほかは、すべて樺太東海岸の演奏です。また、その西海岸出身の演奏者も、演奏を開始したのは戦後(北海道移住後)であり、西平ウメ氏(東海岸出身)の演奏を参考にしているようです。つまり、残念ながら西海岸の演奏を録音資料によってたどることはかなり困難です。東海岸の演奏は上記の西平ウメ氏によるものが大半を占めており、現在普及している演奏は、多くの場合西平氏の資料に基づいています。

演奏法については富田歌萌氏が研究をまとめており、また、録音資料b、c、e、f、gに基づいた千葉伸彦氏の研究があります。

| 4 楽器の特性・弾き方 |

・弦の数と調弦

トンコリは五本の弦を持つものが多く、三弦や六弦のものもありますが、五弦以外のトンコリの弾き方はわかっていません。トンコリの音をアイヌ語ではハウ「声」と言い、調弦をすることはカーハウカラ「糸の声を調整する」と言います。調弦は奏者によって多少違います。

西平氏は向かって右の弦を1とした場合、1弦から5弦までの音は「F#2(ファ#)、C#2(ド#)、G#2(ソ#)、D#2(レ#)、A#1(ラ#)」(西平氏の調弦[mp3])の並びになります。弦の番号を音高が高い順にならべると「3、1、4、2、5」となります(注6)。西平氏と同郷で、やや年長の女性は西平氏に比べて4弦と5弦が高く、より年長の別の女性では、1弦と2弦が低くなります。同じ地域の奏者でありながら、調弦が異なるのはなぜでしょう。特に同じ、あるいは似た曲名の曲目であっても、調弦や演奏がかなり異なる場合があるのは不思議に思えます。

もっとも、ヘチリやウポポと呼ばれる歌について言えば、同じ曲目であっても歌い手によってメロディや抑揚の付け方には差があります。これは、各人の声質の違いに加え、リズムや間の取り方、音高やこぶしの入れ方に歌い手の好み(美意識)が反映するためだと考えられます。その結果「確かに同じ曲だとは分かるけれども、違うと言えばずいぶん雰囲気が異なる」、そんな歌になることがあります。下は、同じメロディがいく通りかに歌われるという実演例です。

これはアイヌの音楽においては許容されます。数人で同じ曲目を歌う場合でも、歌い手はそれぞれの歌い方のままで参加しますので、録音をよく聞くと少しずつ違ったメロディが聞こえることがあります(注7)。

そして、トンコリの演奏も歌によって習得します。後で具体的に見ますが、曲目ごとにメロディ・モチーフを伝えるための歌があります。このとき、他の歌と同じように、自分の好みを反映させる、その結果としてトンコリの演奏も変わることがあったのかもしれません。

また、歌のメロディは個人の内でも揺れ動くので、他の歌い手の歌とは近づいたり離れたりすることがありえます。トンコリについても、一人の奏者の調弦・演奏が時期によって変化したのかも知れません。

・弾き方

トンコリを演奏する際は、楽器を体の前に据え、肩に立て掛ける、または左手で抱えるようにして演奏することが一般的です(図4)。ただ、定まった弾き方があるわけではなく、膝の上に立てても良し、肩に担いで弾いても良し、寝て良し、立って良しで、場面に合わせて自由に演奏します。

演奏には両手の指を使い、指の腹を弦にかけるようにして弾きます。一部の曲目に右手の指の背(爪の側)で払う方法が使われます。

また、弾いた弦を指で押さえて音を消すテクニックがあり、メリハリのあるリズムを作り出すときに用いられます。このとき、弦を抑えるときにも離すときにもわずかな音が響き、これらも演奏の一部となります。

図4 弾き方

人差し指と中指を主に用いますが、必要に応じてどの指で弾いてもかまいません。複雑な曲では、2本の弦を同時に弾いたり、タイミングをずらして音を消すこともあります。ギターや三線などリュート属の弦楽器の多くは、一方の手で弦を弾き、一方の手で弦を押して音高を変化させます。それに対し、トンコリは開放弦(音高を変えない)のみで演奏します。このように1本の弦が常に同じ高さの音をだすという点では、ピアノやハープなどに近い楽器と言えます。

このほか、西平氏の演奏を実見した方によれば、トンコリを振って胴の内部にある玉を鳴らす方法もあるそうです。残念ながら私の知る限り、録音や映像資料でそれを確認できるものはありません。

なお、近年では、トンコリの形状が弓で弾くことに適していると考え、かつては弓で弾かれていたという可能性を指摘する篠原氏・丹菊氏の研究もあります。今の所それを直接的に証明する手段はありません。また、弓を使っていた痕跡が全くない理由を説明しなければなりません。しかし、そのような可能性を考えてみる価値は十分ありそうです。

このことを考えるため、いったんトンコリから離れて、より広い地域を視野に入れて弦楽器の態様を見てみたいと思います。

弦楽器の使い方(奏法)を大まかに分けて、弦を「打つ」、「弾く」、「擦る」とします。弾く動作には指とバチが使われ、指は義爪を用いる場合があり、撥の中にも棒状、箆状などの様々な形があります。弦を擦るにも、木の棒や馬の毛など用具の差があり、楽器に張った弦に弓を内から当てるか外から当てるかといった違いがあります。さらに楽器を「横たえる」、「立てる」といった演奏姿勢を要素に加えて考えてみましょう。

日本に暮らしていて最も目にする機会が多いのは、ギター、バイオリン、琴、三味線といった弦楽器でしょう。特別楽器に興味のない人でも、メディアや様々な場面で、それなりに目にする機会があるかもしれません。そうした経験によって、思いがけず「こういう形の楽器はこういう弾き方」というイメージに縛られていることがあります。ところが、中国、インド、中央アジアの音楽文化をながめてみると、楽器の型式にしばられず、実に思い思いの弾き方をしている例があります。例えば、インドのエクタラは、半球状の胴と竿を持つリュート型の楽器です。1本だけの弦を持ち、開放弦だけでも演奏しますし、弦を抑えて音高を変化させることもあれば、弓での演奏も行います。たった1本の弦しか持たない楽器ですが、実に多様な使い方がされています。演奏姿勢も、両手で弾くこともあれば、片手で弾いて、もう1方の手では打楽器を打つなど自由自在です(注8)。

(動画)エクタラ 指で弾奏(開放弦)

(動画)エクタラ 弓で演奏

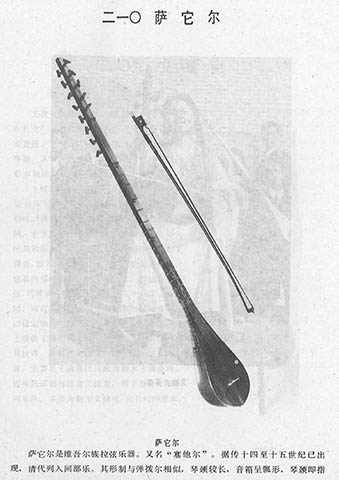

中国の新疆ウイグル自治区などに暮らすウイグル民族のサタールという楽器は、インドのシタールと同様に、名称も形状もペルシア(イラン)のセタールとの関連が明らかです。セタールやシタールが指で演奏するのに対し、サタールは弓で演奏されます。

図5 サタール(ウイグル)Sattar(Uyghur)『中国楽器図誌』より

琴(筝)は、トンコリと同じくツィターに分類される楽器で、本州を中心として広まっている流派では、楽器を床に置き、左手の指で弦を抑え、右手の指に付けた義爪で演奏します。朝鮮半島には棒状の撥を用いたり、膝にのせて演奏するものもあります。

これに対し奄美竪琴と呼ばれる楽器は、左腕で抱きかかえるようにして左ひざに立て、右手の指で演奏します。左手にカスタネット状の打楽器を持つこともあります。14本の弦によって様々な旋律を奏でます。弦の数は異なりますが、開放弦で演奏する点や演奏姿勢はトンコリに非常に近いと言えるでしょう(図6)。

(動画)奄美竪琴を演奏する盛島貴男氏

↑図6

図7 軋琴 『中国楽器図誌』より

●文枕琴

この楽器は琉球の御座楽(うざがく)に取り入れられ、堤筝という名前で演奏されてきました。御座楽は琉球処分を機に一度途絶しましたが、90年代から楽器や楽曲の復元が試みられています。

●太平歌

これらの「弓で弾く琴」には開放弦での演奏法があります。ですから、仮にトンコリを弓で弾いたとすれば、これらに近い形態になることでしょう。こうした多様な楽器の使い方をみると、私たちはふだん楽器というものを固定的に考えすぎている気がしてきます。

| 5 楽曲 |

それでは、トンコリの曲目をいくつか紹介します。トンコリの演奏は基本となるフレーズと、そこにイカイ「装飾音」を加えることで構成されます。イカイを織り込んだ演奏をイカコロイレㇸテと言います。基本のフレーズを何回くりかえすか、どこでイカイを入れるかは即興的に決められます。

・1弦ずつ弾く曲

a 「さあさあ、行きましょう」(恋心を伝える曲)

曲名を直訳すると「さあ、行きましょう」という意味になります。何かの催しやトンコリの稽古などで人が多く集まり、その中に気になる人を見つけたときには、直接言葉で言わずにこの曲を弾いて「別なところで話したい」という意思を伝えました。相手もこの曲を知っていれば(そして誘いがOKなら)、そっと人の輪を離れて語らったと言います。

また、この曲は調弦をするにも適しています。私もこの曲を最初に覚えました。まず、次のような歌を覚えます。

歌の前半は、曲名と同じフレーズを歌い、後半は意味のない「ティ」「ト」「タ」という音の連続です。「ティ」は1弦、3弦、4弦の細い弦(高音)、「タ」は主に5弦、「ト」は2弦(いずれも太い弦(低音))というように、メロディだけではなく手順をも大まかに示しています。つまり、この歌は楽曲のモチーフとメロディ・リズムを覚えるために歌われるもので、いわば教習の場でしか歌われないのです(それもそのはず、そもそも、この歌を歌いながら弾いてしまっては「人に聞かれないように」という努力が無になってしまいます)。これは、前回口琴のところで紹介した歌と同種のものです。

興味深いことに、こうした歌は、西平氏らかつての奏者にとっては「歌」であるとは考えられていませんでした。西平氏の考える「歌」とは、それ自体が単独で演目として成立するものであり、トンコリの習得に付随してしか歌われないこうしたものは「歌」に含まれないのです。こうした歌は、日本音楽の世界でいう「口三味線(くちじゃみせん)」や「口唱歌(くちしょうが)」にあたるもので、数曲が記録されています。

b ノㇹエカーリイレㇸテ「岬を回っていく情景の曲」

![]() 唱歌

唱歌

タトータトー ティティトータトー

タティティティト ティティトー ティティトータトー

これも恋愛にまつわる曲です。「ある男性が、恋人の両親に反対されて昼間はなかなか会えないでいる。そこで人が通らない夜の海沿いの崖を、岩から岩へ飛び移りながら恋人のもとへ向かっている」という情景を描いています。海辺の情景の中、恋人の許へ急ぐ若者を思い浮かべながら聞いてみてはいかがでしょう。

c エトゥㇷカマーイレㇸテ「カラスの水浴びの曲」

![]() 唱歌 エソソキ トートー エソソキトーティティ

唱歌 エソソキ トートー エソソキトーティティ

タティティティトー タトー

これは、カラスの仕草に着想を得た曲です。唱歌の「エソソキトートー」にあたる部分が基本のフレーズとなり、そこに5から6のバリエーションを挟んでいきます。

・2弦を同時に弾く曲

d イケレソㇹテ「魔物が靴を引きずる音」

この曲は独奏の他、後で述べるように、ヤイカテカラなど歌の伴奏に使われます。また、病を広める神など人に危害を加える神はこの曲を嫌うといい、流行病が蔓延した時には夜を徹してこの曲を演奏します。

基本フレーズに様々なイカイを交えます。西平氏と富田氏、近藤氏が合奏した例もあります。

e ホスヤスヤイコㇱイレㇸテ「腰を振る踊りの曲」

その名のとおり踊りの伴奏に用います。ただし、残念ながらどのような歌と踊りを合わせたのか、正確にはわかりません。現在アイヌ民族博物館で公開しているトンコリヘチリという演目は、録音資料に基づき数種のヘチリ「歌」と、映像資料から起こした動きを合わせ、この曲を伴奏にして構成しています。

f イコㇱイレㇸテ「踊りの曲」

独奏のほか、ヤイカテカラという即興歌に合わせて演奏します。基本フレーズから多くの弦を使う、難度の高い曲です。さらに様々なイカイを入れます。西平氏は少なくとも上記e、f、g、hの4度の録音でこの楽曲を演奏していますが、録音ごとに少しずつ手順が違います。それだけ、奥の深い曲だと言えます。

g 踊りの曲

西平氏と同郷の女性の女性がcの調査時に演奏した曲です。録音を元に復元しました。現在数名の方が復元的に演奏していますが、それぞれ解釈がことなり、演奏内容・手順も若干違います。これら、録音資料の中にだけ残っている演奏の数々が究明されていくには、より多くの人が実際に復元を手がけ、互いの解釈を突き合わせながら検討をする必要があります。トンコリの録音資料は数が限られていますが、そのわずかな資料すら、全容の解明はまだこれからなのです。

| 6 トンコリにまつわる文化的事項 |

今回はトンコリの楽器としての特徴や演奏内容を中心に紹介しました。トンコリに付随する文化などの民族誌的な研究としては、富田歌萌氏・近藤鏡二郎氏、更科源蔵氏、谷本一之氏、藤村久和氏、宇田川洋氏らの研究があり、近年では、篠原智花氏・丹菊逸治氏の研究があります。

ここではトンコリとジェンダーの関わりにだけ触れておきましょう。かつてのアイヌ社会は性差に基づく分業が比較的明確で、こうした線引きは宗教文化や芸能文化にも強くみられました(注9)。例えば、北海道の旭川や釧路、日高では、女性が英雄詩曲というジャンルの物語を語るときには、メロディを外して散文のように語らねばならないとされてきました。

トンコリについても「女性が使うもの」として語られることがしばしばあります。一方、江戸時代までに描かれた絵画の中のトンコリは、常に男性が演奏しています。

谷本一之氏はこの点に注目し、近世から近代へと時代が移る中で、トンコリの弾き手が男性から女性へと変わったのだと考えました。

たしかに、冒頭に挙げた録音調査においてトンコリを演奏したのは全員女性です。しかし、西平氏達にトンコリを教えたのは男性奏者ですので、少なくとも明治末〜大正期までは男性奏者もいたことになります。そうすると「近代以降は女性が弾いた」とは言い切れないでしょう。また、かつて戦争があった時に、トンコリの演奏が巧みな女性が演奏の力で敵方を眠らせ、家族を救ったという伝承があります。このほかにも伝承に現れる奏者は女性ばかりです。これらの伝承は近代以前に成立した可能性が高いことから「近世はもっぱら男性が弾いた」という想定も当たらないでしょう。つまり、今も昔も男性女性に関わりなくトンコリに親しんできたと考えられるのです。

では、なぜ近世の絵画は男性ばかりがトンコリを弾いているのかと言えば、おそらく最初に描かれた絵が男性だったからでしょう。日本の絵画は、既にあるイメージを踏襲して描くことが一般的で、完成度の高い絵画が、そこに描かれたモチーフのイメージを決定づけるということが良く起こります。トンコリ演奏を描いた絵もどれもみなポーズが似通っています。また、北海道・樺太へ行くことが現在よりも困難だった時代のことです。トンコリ演奏を直接見聞することなく絵を描いたケースも多いでしょう。このように考えれば、女性の演奏が描かれてないことを、即座に事実の反映と見なすことは難しいことがわかります。

また、トンコリは一種の教養の象徴でもあったようです。西平氏は、良家の娘にはたしなみとして刺繍やトンコリを習得させると語っています。また、口琴の起源譚にも出てきたように、文学中では楽器の演奏は女性が担うことが多いようです。したがって、文学特有のルールが働いて、楽器と女性が関連付けられている可能性も考慮すべきでしょう。文学も絵画と同様、現実をそのまま反映するのではなく、文学の作法・しきたりにそって作られるのです。

| 7 おわりに |

ところで、トンコリはどのような経緯でアイヌ社会に定着したのか、またどのような楽器の系統に属するのかは、これまでもたびたび議論されてきました。文学においては、アイヌ社会の中で生み出されたとする起源譚がありますが、冒頭に書いたたように、名称は北方起源とかんがえられます。また、頭部の形状から三味線との関連が考えられることもあれば、長い中空の胴に注目してシベリアの楽器に起源があると言われたこともありました。

この疑問に即座に結論を下すことはできませんが、様々な楽器との比較において演奏方法の比較や、その地域の音楽においてどのような役割を果たしているかを考えることも重要だろうと思っています。

さきほど、トンコリは、開放弦で演奏するという点ではハープに近いと書きました。ハープに類する楽器としては、正倉院にも残されている「箜篌(くご)」という楽器があります。これは紀元前1900年頃にメソポタミアで使われた楽器がシルクロードを経て各地に伝わり、平安期の日本にもたらされたものです。多数の弦を持ち、開放弦のままでも多くの音を使って旋律を奏でることができます。

(動画)箜篌の演奏

また、よりトンコリに近いものとして先に紹介した奄美竪琴があります。

次に、少し地域が離れますが、インド北部の音楽に用いられるタンプーラという4〜6弦の楽器があります。タンプーラは一見するとシタールによく似ていますが、すべて開放弦のまま弦を順に鳴らすことを繰り返します。ここにシタールやタブラ(太鼓)が加わり、シタールが旋律を奏でます。タンプーラは常に一定のリズム、旋律を繰り返すだけで、シタールの演奏に隠れてしまいがちですが、タンプーラが加わることにより演奏にぐっと深みが出ると言います。また、即興演奏をするシタール奏者に、基準となる音とリズムを伝える役割をしています。

トンコリは最大6弦まで知られており、ある程度の旋律を奏でることができ、独奏曲の中には旋律を様々に変化させることを中心とする曲があります。

これに対し、歌の伴奏として弾く時には、歌のメロディではなくリズム中心の楽曲を演奏します。例えばヤイカテカラと呼ばれる即興歌があります。ヤイカテカラの伴奏にはイコㇱイレㇸテ「踊りの曲」という楽曲を合わせた例があります。

ところが、同じヤイカテカラに、上で紹介したイケレソㇹテを合わせて演奏することがあります。

同じ歌に対し、全く別の伴奏を付けることができ、またどちらも独奏ができるということは、言い換えれば歌と伴奏はそもそも別個の曲目として作られたということです。そのうち、相性がよさそうなものを組み合わせて実演している、というべきでしょう。

トンコリに近い楽器がどこかに見つからないかと、10年ほど考えてきましたが、今回の記事を書くにあたって初めて知った楽器が多くありました。「弾き方」の所で見たように、ひとつ楽器があれば人々は工夫をこらして、様々な使い方をして楽しみます。トンコリにも他の演奏法があった可能性があります。しかし、それらの痕跡が見えないのはなぜでしょう。それは、他の弾き方をする楽器が、トンコリと別に普及しために、棲み分けが起こったからかもしれません。次回は、トンコリ以外の弦楽器について考えてみます。

参考文献

(財)アイヌ民族博物館2005『西平ウメとトンコリ』。

沖野慎二 1994「アイヌ民族に“うなり板”は実在したか?」 『北海道立北方民族博物館研究紀要』3号、北海道立北方民族博物館。

金谷栄二郎・宇田川洋1986『樺太アイヌのトンコリ ところ文庫2』常呂町郷土文化研究同好会。

北原次郎太2003「トンコリの戦後史-1945年〜1977年を 中心に-」『社会文化科学研究』6 千葉大学大学院社会文化科学研究科。

北原次郎太(編)2013『和田文治郎 樺太アイヌ説話集』1、北海道大学アイヌ先住民研究センター。

北原次郎太(編)2014『和田文治郎 樺太アイヌ説話集』2、北海道大学アイヌ先住民研究センター。

北原次郎太(ciwrantay)2015「hemata kusu ene kacotaata=anihi」深澤美香・吉川佳見(編)『parunpe』第10号、パルンペ同好会。

金田一京助・杉山寿栄男『アイヌ工芸』北海道出版企画センター。

甲地理恵

2011 「アイヌ音楽の録音・録画のあゆみ 第1回 音楽学者・田辺尚雄氏による樺太アイヌ音楽の録音(1)」『アイヌ民族文化研究センターweb連載 フィールドから・デスクから』

2011 「アイヌ音楽の録音・録画のあゆみ 第2回 音楽学者・田辺尚雄氏による樺太アイヌ音楽の録音(2)」『アイヌ民族文化研究センターweb連載 フィールドから・デスクから』

篠原智花・丹菊逸治2009「サハリンの口琴再考」『itahcara』第6号、itahcara編集事務局。

篠原智花・丹菊逸治2013「≪研究論文≫トンコリはどこからきたか」『飛ノ台史跡公園博物館紀要』第10号、船橋市飛ノ台史跡公園博物館。

平良智子・田村雅史ほか編2007『冨水慶一採録四宅ヤエの伝承 歌謡・散文編』四宅ヤエの伝承刊行会。

直川礼緒1994「口琴の美8 ハバロフスク地方ウリチ地区、ロシア」『口琴ジャーナル』No.8 日本口琴協会。

松浦武四郎1969『近世蝦夷人物誌』(谷川健一(編)『日本庶民生活史料集成第4巻 探検・紀行・地誌(北辺篇)』所収)株式会社三一書房。

谷本一之2000『アイヌ絵を聴く 変容の民族音楽誌』北海道大学図書刊行会。

千葉伸彦2011『久保寺逸彦の収録したトンコリ楽曲の基礎資料(五線譜を含む)』(財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構平成22年度研究助成事業成果品)。

知里真志保1973(1948)「アイヌの歌謡(第一集)」『知里真志保著作集』2、平凡社。

1973(1952)「呪師とカワウソ」『知里真志保著作集』2、平凡社。

富田智子2014 『トンコリの世界』北海道大学アイヌ・先住民研究センターブックレット第2号。

藤村久和・平川善祥・山田悟郎(編)『北海道開拓記念館調査報告第5号 民族調査報告書 資料編Ⅱ』北海道開拓記念館。

桝谷隆男1997「楽器学から見た狩猟用具-鹿笛概説(その2)」『アイヌ文化』21号、(財)アイヌ無形文化伝承保存会。

桝谷隆男1997「樹皮トランペット型鹿笛の一考察:動物の擬声を作りだす囮笛と音楽の起源」『北海道立北方民族博物館研究紀要』6号、北海道立北方民族博物館。

注1)トンコリは鳴らして楽しむための楽器です。この連載での分け方にそって言えば「鳴らすこと自体が目的」の楽器であり、まれにまじないにも使います。かつての研究の影響もあり、現代でもとかくトンコリを神秘的に語りたがる論調がありますが、トンコリの価値は「神秘的であること」ではありません。

後で触れるように、トンコリの各部位には人間の身体と同じ名称がつけられ、胴には「心臓」や「魂」と呼ばれる玉が入れてあります。かつての研究には、このことをもってトンコリを神秘的に語ろうとする論調が強くありました。しかし、日本語にも「パンの耳」や「椅子の足」という言葉があるように、アイヌの器物にも、その一部を「耳」、「鼻」、「目」、「手」、「足」等と呼ぶことはごくごく一般的に見られます(アイヌ語に関心のある人は探してみましょう)。

また、トンコリは、女性用の飾り帯とともに「シャーマンの道具」とされても来ました。これも研究者による誤解です。1つには、あらゆる音楽の起源を信仰に結び付けて説明したがる研究者のクセが影響し、また女性用の飾り帯が、北方民族のシャーマンが使う帯と似ていたことも誤解の原因となりました。

琉球の音楽や日本の音楽もしばしば「その起源は宗教儀礼の中から起こってきた」と説明されます。そのような説明は「もっともらしく」聞こえますし、音楽の一部にそうしたものがある可能性は考えられますが、すべてを「宗教」でかたづけてしまうのは無関心の表明、考察と説明の放棄につながりかねません。博物館の展示や、学芸員の解説に「アイヌの音楽は信仰の中から生まれてきた」という文言を用いる際には、その根拠を示すべきです。

注2)1856(安政3)年、樺太東海岸のオタサン(のちの小田寒)という村に暮らしていたヲノワンクという老人は、トンコリの名手として知られ、浜辺や炉辺で無心にトンコリを弾いていました。彼は松浦武四郎に出会い、その求めに応じて持っていたトンコリの1つを贈ります。その際に「若い者達が運上屋の労働のために以前のようなゆとりも持てず、辛い日々を送っている。このトンコリの弾き手が絶えかかっていることをその証拠として、江戸から派遣された役人に訴えて欲しい」と語っています。武四郎に同行していたアイヌも、多くの歌や曲目が既に絶えてしまったと述べています。

注3)こうした復元的製作が行われる以前に製作されたトンコリには、ほとんどと言ってよいほど、胴への装飾がみられません(例外的に、天理大学付属天理参考館に収蔵されているトンコリには文様が施されています。実際にこのトンコリを見てみると、全体に古びていながらも、文様を彫った所だけは切断面がごく新しい色をしています。つまり、このトンコリが作られてかなりの年月が経った後に、何らかの理由で新たに文様が彫られたように思われます)。文様入りのトンコリが描かれたのは1799年、写真や実物資料が残されるようになるのは1890年頃からです。絵画資料が18世紀末のトンコリの実際に近い姿を記しているとすれば、90年ほどの間に文様が彫られなくなったことになります。なぜ、近代〜戦後に作られたトンコリには文様がないのでしょう。1つには、谷本一之氏が指摘するように、こうした文様入りトンコリがそもそも土産物などの特殊なものだけに施された可能性が考えられます。

もう1つには、19世紀の間にアイヌ社会の疲弊が進んだ可能性が考えられます(注2参照)。当時の人々が、音楽を楽しむ余裕を失っていったのと同様のことが、工芸の面でも起こっていたのかもしれません。事実、博物館等に残されたトンコリを見る限り、明治初期など古い時期に作られたものは糸巻きや頭部に装飾的な造形が見られますが、新しいものほどそうした要素が消えていきます。

注5)ラマㇵ「霊魂」(またはサンペ「心臓」)を入れる意図は、「入れた方が音が良いから」と説明されます。人間にとって霊魂や心臓は必須ですが、ここでは生命力・活力のシンボルのような意味合いで使われていると考えて良いでしょう。ですから、古いトンコリの中には玉を入れていないものもあります。

同じような例として、北海道南西部で作られるチセコㇿカムイ「家の守護神イナウ」などの守護神像にも、サンペを入れるケースと入れないケースがあります。

注6)これはeの尾澤カンシャトク氏資料に基づいた調弦です。f以降の録音では5弦が低くなり「F#2(ファ#)、C#2(ド#)、G#2(ソ#)、D#2(レ#)、G#1(ソ#)」の音になります。eの録音が録られた際にたまたま5弦が高くなっていたのか、あるいは別な要因でf以降を収録する際に5弦が低くなったのかは判断が難しい所です。アイヌ民族博物館での公演はeに合わせて調弦していますが、他の団体等での演奏はf以降に合わせていることも多いようです。

注7)ちなみに奄美や琉球民謡の世界でも、同じ曲が人によって大きく変わることは珍しくありません。一見不思議なことに思えますが、実は多くの人が同じ経験をしているはずです。ポップスなどを原曲通りに聞き覚えたつもりでも、いつの間にか自分の個性が混じているものです。カラオケに行って他の人の歌を聴くとよくわかります。プロの歌手がカバー曲を歌う際は、アレンジを変えたり敢えて個性を際立たせることが一般的です。「そっくりに歌う」こととは別に「自分らしく歌う」ことも評価されるという例ですね。

注8)なお、エクタラという名称で、全く形の違う楽器を指すこともありますが、ここではリュート型のエクタラに限って説明しています。

注9)神々にも性別があるとされ、トンコリは女神だと考えられてきました私がお話をうかがった樺太東海岸の新問(にいとい)出身の方は、久しぶりにトンコリを見たとき、下の糸枕にタバコを乗せ、「トンコリアㇵチ(トンコリの媼よ)どうぞ見守ってください」という短い祈りをアイヌ語で唱えました。

※文中の外部リンクは「月刊シロㇿ」編集部によるものです。

[シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし) バックナンバー]

第1回 はじめに|農耕 2015.3

第2回 採集|漁労 2015.4

第3回 狩猟|交易 2015.5

第4回 北方の楽器たち(1) 2015.6

第5回 北方の楽器たち(2) 2015.7

《自然観察フィールド紹介2》ヨコスト マサㇻ ウトゥッ タ(ヨコスト湿原にて)

(文・写真:安田千夏)

ヨコスト湿原(詳しくは白老町「ヨコスト湿原報告書」参照)は、JR白老駅から東方向に徒歩20分程で行くことのできる海岸部の湿原です。観光地化されていないため遊歩道がなく、観察の際には長靴、そして長袖長ズボンという湿地を歩くための基本装備をする必要があります。

(写真1 スタート地点風景)

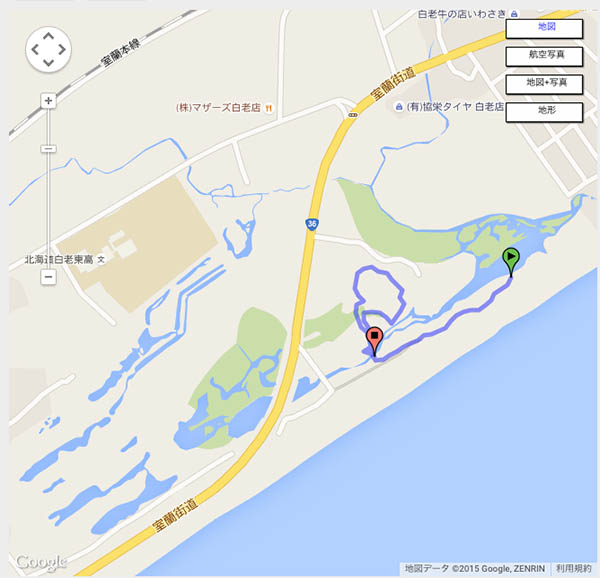

7月28日午後1時から3時まで、この湿原のラインセンサス(行程調査)を行いました。写真を見る限りでは原野をどこまでも自由に歩いて行けるように思ってしまいがちですが、そうはいかないのが海岸部の湿原なのです。海岸線にほぼ並行して走る幾筋かの低湿地に行く手を阻まれてしまうため歩くエリアが制限されてしまいます。目印にしている木を目当てにしつつ結局歩くことができたのは地図にある通りのルートになりました。

(地図 ヨコスト湿原の場所と今回の観察経路)

マクンマサㇻ サウンマサㇻ マサㇻ ウトゥッ タ(奥手のマサㇻ 手前のマサㇻ マサㇻの間を)

これはアイヌ口承文芸に時々出てくる海岸部の情景描写です。マサㇻは辞書によって微妙に説明が違う単語ですが、要するに先に述べた海岸部にできた幾筋かの低湿地を含む砂浜や草地を指していると考えられます。今回ぬかるみに足を取られつつうろうろと歩き回る自分の姿がこの表現にぴったりあてはまりました。

博物館で採録された沙流地方の散文説話にはこんなお話があります。

浜辺のマサㇻにぽつんと一軒だけ建っている家で暮らす女の子が私でした。兄とふたり暮らし、両親はいませんでした。兄が私を苦労して育て、やがて年頃の娘にまで成長したある日のこと。海の彼方から一艘の舟がこちらにやって来る様子が見えました。舟から人が上陸して来たのを見ると、兄以外に初めて見る人間の男性というものだったのですが、そのいでたちは、なんと…(C160/34688) |

ここから主人公の身の上に巻き起こる事件の数々。マサㇻは様々なドラマが生まれる舞台でもあるようです。

前置きが長くなりましたが、早速まずは海岸線に沿って歩いて行くことにしましょう。最初に見つけたのはハマボウフウの花でした。かつては日本中の海岸で見られましたが、砂浜の侵食などにより自生地の減少が心配されています。食用になることや民間薬として利用されることもその一因となっているのかも知れません。白老の海岸でも花をつけるまでに成長したものを見かけることは稀ですので、むやみに取ることは控えなければなりません。アイヌ語名はオタシウキナ(砂浜のエゾニュウ)と採録されており、エゾニュウもハマボウフウも同じセリ科なので独特の香りがします。

(写真3 ハマボウフウ)

アイヌ語名は採録されていない鳥ですが、ノビタキがさかんに「ジャッ、ジャッ」という低い警戒の声を発しています。少し前まではきれいな声でさえずっていたオスも今ではすっかり静かになってしまいました。子育ての時期に入っているのですから無理もありません。私は不用意に巣に近づいて来る侵入者になっているというわけなのです。しかし親の心子知らずで、目の前にぴょこんと若鳥が飛び出して来てしばらくじっとしていることがあります。興味津々で人間観察に出て来たのでしょうが、親鳥は気が気ではないことでしょう。

(写真4 ノビタキ オスのさえずり)

あざやかなピンク色に咲き誇るハマナスの花は盛りを過ぎ、実が赤く色づき始めていました。代表的なアイヌ語名はマウといい、実を食用にします。生のままでも食べますが、干して保存しておいたものを煮てペースト状にし、おかずやスイーツなど色々な料理にします。鮮やかな赤い色とほんのりとした甘みが好まれるのでしょう。ただし枝にはとげが密生しているので、実の採取には十分注意をしなければなりません。

(写真5 ハマナス)

可憐な紫色の花を咲かせているのはツリガネニンジンです。別名をトトキといい、春先に葉をおひたしなどにして食べる山菜として知られています。アイヌ語名はムケカシ。アイヌ文化では和名の通りニンジンのように伸びた根を焼く、煮るなどして食べたものだといいます。樺太では根をつぶして麦粉を混ぜフライにして食べたのだそうで、どんな味がするのかとても興味をそそられますが、根の採取は様々な種の絶滅が心配されるこの時代はひかえなかればならないので、想像するのみで満足することにしましょう。

(写真6 ツリガネニンジン)

湿原から180度目を転じると、目の前には太平洋が広がっています。海を見つめて佇むトビ、アイヌ語名ヤットゥイは、大海原に飛び立つ思案でもしていたのでしょうか。

(写真7 海岸風景)

低木でもともと大きくなる木ではないのですが、海風に年中さらされる海岸部ではより小さくしか育たず、本当に木ですかと聞きたくなってしまうようなノリウツギです。アイヌ語名はラスパニ。普通に森で成長した木では、枝を利用して銛など漁具の柄を製作します。柄のことをラスパというのがこの植物のアイヌ語名の由来になっています。また枝の芯がやわらかいためストロー状に簡単に加工でき、それを利用してキセルや針入れなどの生活用具も作ります。さらにこの木の樹液にはぬめりがあり、それを利用してシャンプーや洗顔料にしたともいわれており、アイヌ文化では大変有用な木なので話題が尽きません。

ノリウツギで作った針入れは普段女性の胸元につけれらるので、女性が体を動かすと針が容器にあたりかすかな音がします。それを「マユニタラ(マユンマユンと音が鳴り続ける)」「トゥヌニタラ(トゥヌントゥヌンと音が鳴り続ける)」と、美しい女性が動くときの表現として効果的に語られます。

カムイメノコ アㇷ゚カㇱ フミ マユニタラ トゥヌニタラ |

ばたばたと忙しく動いては台無しですね。ゆったりとした優雅なものごしにこそふさわしい涼やかでかすかな音です。

(写真8 ノリウツギ)

ヒバリ

春先、夏鳥のさきがけとして海岸部でさえずり始めていたヒバリも、今ではすっかり静かになって子育てをしています。春先は真っ直ぐに空に向かって飛び立ち早口でさえずり続け、しばらくするとスーッと急降下して着地する「揚げ雲雀」と呼ばれるオスのなわばり宣言で有名な鳥ですね。和人文化にはこれについて、ヒバリは太陽の神様にお金を貸しているので借金の取り立てに飛んで行くのだという話が伝わっています。それに関連してヒバリのさえずりには「日一分、日一分、利取る、利取る、月二朱、月二朱」という聞きなしがあるのですが、似た話はアイヌ文化にもあり、静内地方の葛野辰次郎氏は次のように語っておられます。

(ヒバリは)太陽の神様さ、何かを貸してやったんだけど全然返して寄こさないから、それを催促に上がってるんだと。ところが遠いとこさも行くことができないから、途中でああやってゴモラゴモラゴモラゴモラ言ってるんだと(笑)。ま、昔の少し賢い人がそうやって判断したらしい。(34688) |

確かに改めて聞いてみると、降下して来るときの声は若干トーンダウンして落胆しているように聞こえて来ます。どちらがルーツかという議論はさて置いて、どちらの話もじつに豊かな感性で鳥の声を聞き観察をしていたんだなと感心させられます。

ヒバリのアイヌ語名はリコチㇼポ(高いところにいる鳥)、チャランケチカㇷ゚(談判をする鳥)などが採録されています。後者はくだんの伝承に由来する名前なのでしょう。

(写真9 ヒバリ)

アイヌ語名は採録されていませんが、クサレダマの花が咲いていました。子供達にこの名を教えると「クサれ玉!」と大喜びしてしまいますが、漢字にすると「草連玉」なので、気持ちの上では「クサ、レダマ」と切ってあげて欲しいと思います。これは完全に余談ですが。

(写真10 クサレダマ)

下の写真は数年前ヨコスト湿原で撮ったエゾスカシユリです。アイヌ語名のひとつにマサロルンペ(マサㇻにあるもの)という名が採録されています。20年ほど前は白老のあちこちのマサㇻでよく見かけたもので、まさにマサㇻを象徴する花だと思っていました。でも近年はめっきり見ることがなくなり、この花が咲いていた場所にももうその姿はありません。確実に失われて行っている湿原の植物たちなのです。かつてのアイヌ文化では、幌別地方でクルマユリやエゾスカシユリの根をご飯に炊き込んで食べたと言われています。その味も想像の世界のみで楽しむことにしましょう。

(写真11 エゾスカシユリ)

ヨコスト湿原は湿原の真ん中を国道36号線が走っており、この国道をはさんで海側と山側では環境が大きく異なってしまっているのが現状です。ここはアイヌ語地名(注)とアイヌ文化にゆかりのある生物の生きる豊かなフィールドとして大切にしていかなければならない場所であり、これ以上の人の手による環境変化がもたらされないようこれからも見守って行きたいと思っています。

(写真12 国道に分断される湿原)

注:ヨコストはアイヌ語地名で、その解釈には2つの説があります。ひとつはヨコ(獲物をねらう)ウㇱ(いつもする)ト(沼、湖)。この湿原が良好な猟場であることからくる解釈です。もうひとつは『地名アイヌ語小辞典』(知里真志保1956)に記載されている「yukus-toゆクㇱト(ゆークㇱト)ヒシの実をとる沼。[<i-uk-us-to(それ〔ヒシの実〕を・取り・つけている・沼)]という説で、実際ヨコスト湿原にはヒシが自生する水場があります。

(写真 ヨコスト湿原のヒシ)

| 本日の自然情報(7/28) |

確認された野鳥

アオサギ、オオセグロカモメ、オオジシギ、ノビタキ、ヒバリ、オオジュリン、コヨシキリ、シマセンニュウ、ベニマシコ、ホオアカ

おもな開花情報

樹木……ハマナス、ノリウツギ

野草……カワラナデシコ、オオイタドリ、ウラジロタデ、ウンラン、アカネムグラ、オミナエシ、ハマボウフウ、ハマヒルガオ、ツリガネニンジン、カワラマツバ、バアソブ、タチギボウシ、サワギキョウ、カセンソウ、ヤナギタンポポ他

[バックナンバー]

《図鑑の小窓》1 アカゲラとヤマゲラ 2015.3

《図鑑の小窓》2 カラスとカケス 2015.4

《図鑑の小窓》3 ザゼンソウとヒメザゼンソウ 2015.5

《自然観察フィールド紹介1》ポロト オカンナッキ(ポロト湖ぐるり) 2015.6

《図鑑の小窓》4 ケㇺトゥイェキナ「血止め草」を探して(安田千夏) 2015.7

| クマ出没注意! |

本稿を脱稿した2015年8月18日、ヨコスト湿原で若いヒグマの目撃情報がありました。

本稿は遠方の方々にも身近にアイヌ文化とその自然観に触れていただきたいという思いで執筆したものですが、もし万が一本稿を読んでヨコスト湿原に行くことを計画された方は、念のため白老町役場などでヒグマの最新目撃情報を確認し安全な計画を立ててからお越しください。

《伝承者育成事業から》今月の新着自然写真「私の一枚」

アイヌ民族博物館で行われている伝承者(担い手)育成事業受講生の新着写真等を紹介します。

撮影日:2015年8月12日 撮影地:ヨコスト湿原(白老町)

▶木幡弘文の一枚

(写真)ヤナギタンポポ

これはアイヌ語では掲載されていない草花ですが、キク科の植物で今回訪れたヨコスト湿原にて見ることが出来たことと、比較的見分けがし易いが種類が多く、植物辞典片手に見ると楽しめた植物だったので今月の1枚に夏の終わりを感じさせる空を背景に選びました。(木幡弘文)

|

| 木幡弘文のアルバム |

▶新谷裕也の一枚

(写真)ナガボノシロワレモコウです。

長い名前ですが、長い穂の白いワレモコウと覚えたら覚えやすいです。アイヌ語ではソブンクルキやシッカㇽムンという名前で呼ばれています。(新谷裕也)

|

| 新谷裕也のアルバム |

▶中井貴規の一枚

(写真)ハマナスの実

一見すると、ハマナスの実はかわいらしい外見のようですが、近づいて実をよく見てみると、無精ひげのような毛が生えています。

ハマナスはバラ科であることを今回の研修で初めて知りました。

茎のトゲに注意しながら、実を採取しました。処理した後、食べてみようと思います。(中井貴規)

|

| 中井貴規のアルバム |

▶山本りえの一枚

(写真)ホザキシモツケ アイヌ語:イトシンニ、シンケㇷ゚、ニタタㇱ等

湿原の女王として綺麗なピンクの花を咲かせる植物。先々月ウトナイに植物観察をしに行った際にはまだ咲いていませんでしたが、今回ヨコスト湿原でやっと見ることができました。さすが女王、目を引く鮮やかなピンクです!ピㇼカー!!(山本りえ)

|

| 山本りえのアルバム |

▶山丸賢雄の一枚

(写真)オミナエシ アイヌ語名 タㇷ゚カㇻキナ tapkarkina

ヨコスト湿原でオミナエシを教わりました。アイヌ語でタㇷ゚カㇻキナ(踏み舞をする草)といいます。両手を広げ風に揺れている姿は確かに踏み舞をしているように見えました。オトコエシもあるそうなのでそちらも見てみたいです。(山丸賢雄)

|

| 山丸賢雄のアルバム |

▶山道ヒビキの一枚

(写真)和名:シロヨモギ アイヌ語名:レタンノヤ

キク科の多年草で、浜辺に行くと生えています。アイヌ文化ではヨモギ餅を作る地域がありますが、エゾヨモギよりもねばりが強いそうです。いつか食べてみたいものですね。(山道ヒビキ)

|

| 山道ヒビキのアルバム |

[バックナンバー]

《私の一枚》6月号 撮影日:2015年6月10日、撮影地:苫小牧市ウトナイ湖

《私の一枚》7月号 撮影日:2015年6月24日、撮影地:白老町内(ポロトの森、石山、ヨコスト湿原)

《自然活動日誌》しらおい夏の川塾(8/6)

(文:堀江純子)

ポロト湖から流れ出る河川周辺にて8月6日(木)、白老町環境町民会議・白老町主催で「しらおい夏の川塾」が行われました。対象は白老町の小学生・中学生で、22名が参加しています。過去にも実施しているこの企画に、今回はアイヌ民族博物館も共催しています。

「水環境」をテーマに子どもたちが水質・生き物について調べ、アイヌの人たちが昆虫や魚をどう呼んだのかも学びました。また、アメリカザリガニをスルメを餌にして釣り、外来種が生態系へ与える影響もみんなで考えました。

(写真 ザリガニ釣り)

(写真 採集したアメリカザリガニ、トミヨ)

非常に暑い日でしたが子どもたちは夢中に生き物を探し、15種類ほどを見つけました。白老町には豊かな水環境があり多くの生き物が身近にいることを、いつまでも忘れないでいてもらいたいものです。

観察できた生き物

<節足動物>

クロイトトンボ、モノサシトンボ、ルリボシヤンマ、シオカラトンボ、マツモムシ、ヤゴ(種不明)、ミズカマキリ

<脊椎動物>

ヨシノボリ(幼魚)、トミヨ、スジエビ、アメリカザリガニ

<環形動物>

ヒルの仲間

[自然活動日誌 バックナンバー]

「アイヌの狩り体験」報告 2015.4

「GW自然ガイド」報告 2015.5

オヒョウの採取と処理 2015.6

《今月の絵本5》「木彫りのオオカミ」(上田トシさん伝承)

(文:安田益穂)

(毎月一話、「アイヌと自然デジタル図鑑」に収めた絵本をご紹介します)

語り手:上田トシ(1912-2005)

[絵本]

絵 :椎名 庵

朗 読:今津朋子

音 楽:千葉伸彦

脚 本:北原次郎太

ムックリ演奏:山道陽輪

時 間:13分16秒

[原話]

資料番号:C226/35298A

録音年月日:1999年9月29日

語り手:上田トシ(1912-2005)

調査者:本田優子(当館客員研究員)

録音場所:上田トシさん宅(平取町)

全文対訳・音声:『アイヌ民族博物館民話ライブラリ 上田トシの民話』1所収

録音時間:36分23秒

先月に続き、アイヌ語沙流方言の伝承者、上田トシさんが遺したウウェペケㇾ(民話、散文の物語)です。

この物語はすでに萱野茂氏のいくつかの出版物で紹介され、また絵本にもなっていて、比較的よく知られています。

・萱野茂採録・解説「ニ・ポン・ホㇿケウ イ・エ・プンキネ 木彫の狼がわたしを助けてくれた」『ウウェペケㇾ集大成』(アルドオ、1974年発行、2005年:新訂 復刻版 財団法人日本伝統文化振興財団発行)(話し手:西島テル) ・萱野茂「木ぼりのオオカミ」『キツネのチャランケ』(小峰書店、1974年) ・萱野茂・斉藤博之『木ぼりのオオカミ』(小峰書店、1998[1976])=絵本 ・萱野茂「熊神の恋」『炎の馬』(すずさわ書店、1977年) ・大谷洋一「松島トミさんの口承文芸4」『研究紀要 第8号』(北海道立アイヌ民族文化研究センター、2002年) なお、大谷洋一氏(2002)では以下も類話としています。木彫りの「小イヌ」だったり、それを作るのが「神」だったりと、比較的大きな異同もありますが、共通点もあります。

|

長い物語?

アイヌ民族博物館の音声資料では、今回の上田トシさんとは別に、川上まつ子さん(1912-1988)も3度ほどこの物語について触れています。残したい話だったようですが毎回条件が整わず、結局録音されずに終わりました。

| 川上「少し長いけど、長いの覚悟してもらえれば言ってもいいけどよ?」 | |

| 学芸員「1時間ぐらいか? もっとか?」 | |

| 川上「1時間で終わらせるように言うよ。ところどころ、ここ入んなくてもいいなと思うとこ切り切りして(笑)」 | |

| 学芸員「もう2時半だもんなぁ。いや、したらさぁ…」(と別の調査に切り替えて終了) | |

| (音声資料 No.34715Bより) |

ちなみに、各語りの録音時間は以下の通りで、特別長い話というわけではなさそうですが、4月号で紹介した「クモを戒めて妻にしたオコジョ」では5分の原話が15分に膨らんだ例もありますから、もし語っていたら本人が言うように1時間を超えたかも知れませんね。

| 上田トシ | 36分 | 1999年録音 |

| 西島テル | 28分 | 1967年録音 |

| 松島トミ | 38分 | 1998年録音 |

なぜ増減するかというと、話の筋は同じでも、常套的な表現や、回想シーンでの繰り返しをどこまで詳しく言うか、省略するかなど、口承文芸では語り手の自由度が大きいからです。川上まつ子さんが言うように、「ところどころ、ここ入んなくてもいいなと思うとこ切り切りして」語られます。テレビの映画番組でも、ノーカット版もあれば、放送枠の関係で短縮版があったり、あるいは前編・後編に分けたりしますが、それと似たようなことが臨機応変に行われるわけです。

アイヌの物語と言えばユーカラ、ユーカラと言えば「世界の三大叙事詩」等と言う大学者さんもかつてはいて、3日3晩かけて語られるとか、とかく長大なイメージでとらえられがちですが、実際にはアイヌの物語もいろいろなジャンルがあって、長さもいろいろです。

参考までに、当館音声資料の「ふつう」はどのぐらいの長さなのか、データをご紹介します。(整理途中のため、今後若干変動します)

ジャンル |

話数 |

時間(平均) |

単語数(平均) |

| ウウェペケㇾ(民話、散文説話) | 153話 |

27分 |

2,573語 |

| カムイユカㇻ(神謡)※ | 44話 |

12分 |

954語 |

| ユーカラ(英雄叙事詩)※ | 18話 |

35分 |

2,538語 |

| イコペㇷ゚カ(言い伝え) | 29話 |

12分 |

971語 |

全 |

244話 |

23分 |

2,097語 |

※節なしの語り(ルパイェ)を含む ※ユーカラは途中までを含む |

|||

ID |

タイトル |

ジャンル |

話者 |

時間 |

単語数 |

|

長 |

C027 | オタスッの村を再興する兄妹 | 民話 |

2時間37分 |

15,198語 |

|

↑ |

C162 | ユペッの河口の村の孤児の話 | 民話 |

2時間14分 |

13,411語 |

|

…… |

…… |

…… |

…… |

…… |

…… |

|

↓ |

C015 | なまけ者の子供 | 神謡 |

2分 |

157語 |

|

短 |

C092 | ぬすっとカワウソ | 神謡 |

―― |

2分 |

189語 |

「木彫りのオオカミとアイヌの人形」

この物語は、北海道アイヌの物語としてはかなり不思議なお話です。というのも、タイトルにもなっている「木彫りのオオカミ」のような人形、偶像的なものは、北海道アイヌは本来作らないとされているからです。

「ちょっと待って! 昔ポロトコタンで買った木彫りの熊やニポポ(人形)はどうなの?」

「ポロトコタンの入口に立ってるコタンコㇿクㇽ像(村おさの像)って一体…」

「茅葺きの家の前にだって、大きな木彫りのクマの像あるでしょ」

という話に当然なりますよね。ごもっともです。結論から言えば、おなじみの熊の木彫りはアイヌ古来のものではなく、100年ぐらい前に郷土工芸品として誕生したものです(詳しくは「木彫りの熊」参照)。ニポポもまた、樺太アイヌの人形(ニポポ)を参考に網走刑務所の受刑者の木工作業のひとつとして導入されたものが北海道の土産品として広まったものだそうです(北原次郎太「へまた・てまな ニポポのこと」(コタンメール18号=pdf)参照)

では全く作らないかと言うと、何事にも例外はあります。樺太アイヌは人形(ニポポ)を作りましたし、動物の木彫りも残っています。

↑旭川市立博物館所蔵「ニポポ 木偶」(『樺太アイヌ民族誌―工芸に見る技と巧―』(㈶アイヌ文化振興・研究推進機構、2004年より)

↓以下、アイヌ民族博物館収蔵資料から

↑木偶(児玉資料 No.61043) クマ? オオカミ? イヌ?

また北海道アイヌも、儀式用のかぶりものサパウンペ(幣冠)や、神にお神酒を捧げるのに用いるイクパスイ(捧酒箸)にも動物を彫ることがあります。以下はその例です。

↑サパウンペ(幣冠)白老資料 No.11066

↑サパウンペ(幣冠)白老資料 No.11072

↑イクパスイ(捧酒箸)亮昌寺資料 No.72053 四足と長い尾が見えるが何の動物かは不明。左端(先端)は欠けている

「なんだあるじゃないか」と思われるかも知れませんが、5000点ほどある博物館資料の中で、北海道アイヌが儀礼具以外で製作した古い人形の類は見当たりません。

一般に北海道アイヌは、絵でも木彫りでも、具象物を作ることを恐れました。人間が作ったものには霊力が宿り、次第に力を持ち、その力が場合によっては人間に返ってくる。まるで人間が作ったロボットが反乱を起こす、というアニメとかにありがちなストーリーに通ずるものがありますね。

強い霊力を持つので、呪具や儀礼具など、その霊力を借りる目的であえて作る場合もあるわけです。本州以南の「藁人形」に相当するもの(ノヤイモㇱ「ヨモギ人形」)を密かに作って呪いをかけたりすることもあったようですが、呪いをかけた側にも罰が当たって一族みな不幸な死に方をして家系が絶えた、と語る伝承者の方もいます。

ひるがえってこの物語に登場する「木彫りのオオカミ」。上田トシさんの語りでは触れていませんが、西島テルさんの伝承によれば、女性が幼い頃、長兄に作ってもらったもので、以来それをかけがえのない遊び友達として育ちます。嫁に行く時も、お守りとして肌身離さず持っているように兄から言われ、その通りにしていたものだといいます。そのお守りが、夜ごと犬になって荒クマと勇敢に戦い、朝には何事もなかったように女性の懐に戻っている。――何だかかっこいいですね。今でも十分通じるドラマのエッセンスがすでにここにある感じがします。

[物語の語り出し――幸せな家庭とは?】

まだストーリーに入っていませんでした(笑)。簡単に要点だけ触れておきます。

例によって絵本の冒頭に10秒ほどのアイヌ語の語りが入っています。まずはこの意味から。

アオナハ エタカスレ イヨマㇷ゚ ヒネ オカアン ぺ ネ ヒケ オラ アオハナ エキㇺネ コㇿ |

父は私をとてもかわいがって いました。 父は山へ猟に行くと… |

(男の子バージョン)父親について猟に行き、いつも手伝っているうちに、父親以上に猟が上手になって、今では両親を扶養している。

(女の子バージョン)母親に刺繍を習い「上手だねえ」と褒められるが、実は下手くそで陰で笑われていたのが、今では母以上に上手になり、一人前の娘になった。

アマッポ(仕掛け弓)を教える

幸せだということは、良いカムイ(神)が見守ってくれるからです。狩りの名手で獲物がたくさんとれるということは、(本人の才能というより)カムイの覚えがめでたいということです。そんな若者を見込んで、カムイがミッション(任務)を与えます。

| あるとき、どうしたわけか、行ったこともない石狩の上流へ行きたくてたまらなくなりました。 |

第3話「シナ皮を背負ったクマ」でも触れましたが、こういうセリフに出くわしたら「ははあ、カムイが操ってるんだな」という合図です。本人の意思ではないので、本人にはわけがわかりません。

| 村の真ん中に村長の住まいらしい、大きな家が建っていました。 家の裏には、ずっと前に祭ったクマの骨がたくさんありますが、このごろはお祭りをしていないようで、新しい骨はありません。 |

「家の形がちょっと変!?」と思ったあなた、別に変ではありません。これは石狩の上流の話なので、茅葺き家ではなく上川地方のササ葺き家なのです。アイヌに限らず家の被覆材(壁や屋根を覆う材料)は、茅葺き(胆振・日高ほか各地)や、ササ葺き(上川)、樹皮葺き(道東の一部)など、その地方で大量に入手できる植物のうち、最も被覆効率が良いものを用いました。石狩の上流はササ葺きが主なのでした。

この家は村の真中に建つ村長の家なので立派なヌサ(祭壇)があるはずですが、新しいクマの骨がないということは、最近男手がなくなったか、男手があるが機能していないか。この家は後者で、男が二人もいるのに猟にも出ていないようです。夫婦の寝床があるのに嫁は見当たらず、姑も息子も何があったのか悲嘆に暮れている様子です。

若者はこの家で一泊しますが、また「どうしても石狩川をさかのぼって行ってみたくなり」、石狩川に注ぎ込む沢の水源に着くと、そこで小さな家に住む母子に出会います。見知らぬ土地に迷わず行けた若者も、場所に到底似つかわしくない母子も、もちろんカムイの意思でここにたどり着き、互いに出会ったわけです。

女性からわけを聞くと、義父に連れて来られて置き去りにされたと。どうやら途中で一泊した村長の家の嫁らしいことに気づきます。義父といえばあの村長。彼もまた神に操られていて、そんなひどいことをした記憶も消されているようです。

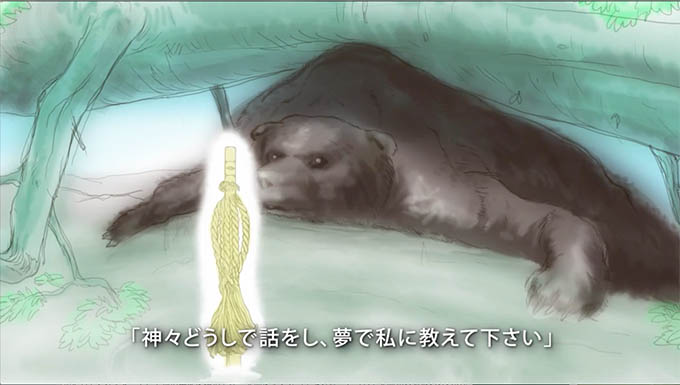

女性がここへ来てからというもの、夜な夜な荒クマが家に近づくと、犬も飼っていないのに家の隅から犬が現れ、朝までクマと戦うというのでした。その時には懐の木彫りのオオカミはなくなっているのに、朝になると戻っているというのです。先月の「白い犬の水くみ」同様、オオカミの木彫りなのに犬になって現れるのは興味深いところです。

その晩、女性の言うとおり荒グマと犬の争うのを見た若者は、翌朝、足跡をたどってクマを追い、仕留めます。それはクマ神の中でも位の高い神なのが一目でわかる立派なクマでした。第3話「シナ皮を背負ったクマ」では問題を起こすのは定石どおり山すその下っ端神でしたが、この物語では「最も偉いクマ神の末息子」となっています。(アイヌの世界でも「だから末っ子は」という偏見があるのでしょうか。確かに私も末っ子ですが)

クマ神の前に立てているイナウ(木幣)は沙流地方ではネウサㇻカムイ(話し相手の木幣)等と呼ばれます。獲物を置いてその場を離れるような場合、イナウを一本立て、「かくかくしかじかでこの場を離れなければならないので、話し相手の神とお過ごし下さい」等と祈るのです。ここではどうして位の高い神が悪事を働いたか、夢ででも知らせて下さい、とあわせて祈っています。神から人への通信は「夢」によるというのは、これも第三話「シナ皮を背負ったクマ」同様で定石どおりです。

ちなみに、アイヌの地鎮祭などでも、儀式の最後の祈りで「この土地に家を建てて良いか悪いか、夢にでも知らせて下さい」と言って神意を伺います。地鎮祭は人から神に対する「建築申請」で、神から人への「建築許可」は夢で通知されるわけです。

なお、この物語は沙流地方(日高)の物語なのですが、舞台は石狩上流なので、家と同様にイナウも石狩地方のイナウを描いています。沙流地方だと上のようになります。

夢に現れたクマ神(人間の姿)は、ことの次第を語ります。クマ神なのにこの娘のことがずっと好きで好きで、嫁に行ってからも諦められず、義父を操って山奥におびき寄せたのに、女が肌身離さず持っていた木彫りのオオカミのせいで思いを遂げられずにいたことを告げます。

このクマ神のやったことは今ならストーカー規制法とか略取・誘拐罪とか監禁とかたくさん罪名がつきそうな重大犯罪で、クマ神の国でも偉い神々に厳しい非難を浴びますが、許しを請うクマ神に対して主人公の若者は「神も恋はするものです」と、神にも勝る寛容な「神対応」をします。クマ神は「末代までお前を守ってやるから、許せ」と持ちかけ、人間はそれを受け入れ、ますます神の庇護を受けて幸福になるわけです。

「神も恋はするし、それで間違いも犯す」というのは、単なる勧善懲悪の物語にはない真実があるように思います。くだんのクマ神は罰せられて地獄へ落とされる「死刑」を免れた上に、偉いクマ神としての尊厳を傷つけられることなく祭られ、「神は神同士結婚されると良いでしょう」と若者に諭されてハッピーエンドとなります。「人から祭られてこその神、神に守られてこその人」というアイヌの世界観をよく示す物語です。

[今月の絵本 バックナンバー]

第1回 スズメの恩返し(川上まつ子さん伝承) 2015.3

第2回 クモを戒めて妻にしたオコジョ(川上まつ子さん伝承) 2015.4

第3回 シナ皮をかついだクマ(織田ステノさん伝承) 2015.5

本文ここまで

ここからフッターメニュー