ヘッダーメニューここまで

ここから本文です。

月刊シロㇿ 4月号(2016.4)

《シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし)12》アイヌの精神文化 ラマッ⑶

文・イラスト:北原次郎太(北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授)

1.はじめに―目に見えないラマッの姿

今回は、ラマッ「霊魂」がどのような姿をしているのかについて考えてみたいと思います。

ラマッは目に見えない存在です。ですから、本来ならその姿を知ることはできませんが、物語文学の中ではラマッの姿が視覚的に描写されることがあります。今回はそうした例をいくつか紹介してみたいと思います。

2.人型のラマッ

ラマッは人の姿をとることがあります。人のラマッと、カムイのタイプごとに事例を見てみましょう。

2-1.人・人文神の場合

人文神は人の姿をしたカムイです。今回は「見た目」がテーマですので、外見上の差がない人文神と人の事例をここで扱います。

沙流川流域の人文神アイヌラックㇽを主人公とする伝承のなかにこんな一節があります。アイヌラックㇽが、養い姉の命によって大魔神の退治に向かい、相打ちになる場面です。

| ru-tek-ne ai-shirihi | 徒手空拳にて |

| Poro nitne-kamui | (かの)大魔神を |

| a-koiki rok-I | 我が討つを |

| homat-takan ne | 仄かなる夢の如く |

| a-u(w)e-omante. | 我が憶ゆるのみ. |

| tap orwano | それよりして |

| rai hene ya? | 死にたるか |

| mokor hene ya? | 睡りてありしか |

| a-e-kon-ram-konna | 我が心 |

| shitne kane | もつれ行き |

| tanak kane | うつらうつらと(遠くなり) |

| ki rok ain, | ゆきたるが, |

| yai-shikarun | ふと我にかへり |

| a-ki wa, | て見れば, |

| inkar-an ruwe | 打ち見る様 |

| ene okahi; | かくありけり; |

| Shikot-emko ta | 千歳川の水源なる |

| Uhui nupuri | 噴火山(樽前山)の |

| nupuri pok-ta | その山の麓なる |

| ni-tek ka-ta | 樹の枝の上に |

| tek rachichi | 手をだらりと下げ |

| kema rachichi | 脚をぶらりと下げて |

| a-ki wa an-an. | 我はゐたりけり. |

| or-sam orke | その傍に |

| ko-yai-shikarun | 我は目覚めて |

| a-ki ruwe-ne. | 我は蘇生れり. |

| i-chorpoke ta | 我が下には |

| iyainumare | 驚くべし |

| pon-ainu pon-kur | うら若き青年の |

| an nakor-a! | あるものならん! |

| rek kurmama | 髯の黒み |

| chi-ar-ehaita. | 未だ全からず |

| oar hekachi | 半ばは未だ少年にて |

| oar shukup-kur | 半ばは青年といふべき年頃の若人 |

| oan-rai ainu | 全くこと切れし人 |

| iki korkaiki, | にてはあれど, |

| kurkashike | その身の上に |

| tu-imeru-kur | 二重の光 |

| re-imeru-kur | 三重の光 |

| ko-tuituike. | 断続して輝く. |

| ine kotan-unpe | いづれの村の者(ならん) |

| inunukashki, | 愛憐の情に堪へず |

| eneno apa-sakpe | 我が如く親なきもの |

| eneno utar-sakpe | 我に似て身寄りなきものの |

| a-koiki ruwe | 殺されておる |

| -oka ya? sekor | ことかな?と |

| yainu-an hike | 我が思ふに |

| a-hoppa poka | (そのまま)見捨つることも |

| ko-rai-niukesh. | 忍びあへず.[1] |

ここで、樹上で意識を取り戻したのは人文神のラマチ[2]です。死の瞬間は、一度意識が失なわれ、しばらくしてから我に返ると語られるのが常です。戦闘によって人文神が命を落とし、身体から遊離したラマチが意識を取り戻す、しかしまだ朦朧として自分の死に気づいていないため、そばに倒れている自らの遺体を見ても事態が飲み込めずにいるのです。人文神のラマチは、こののち他界へ向かおうとしますが、他の神々の説得や機転によって肉体に戻り、蘇生します[3]。

「手足をだらりと下げ」という描写から、人文神のラマチが人の姿をしていることが分かります。おそらくは生前と同じ姿をしていると考えて良いでしょう。なぜなら、彼を救おうとする神々が、彼を一目で見分けているからです。

次に人間の例ではどうでしょう。白糠町の四宅ヤエさんの伝承に、生きたままあの世に行って帰ってきた男たちの伝承があります。

3人の男が海漁に出たが、霧にまかれて迷ってしまった。仕方なく船を寄せた所に大きな洞窟があり、その奥には美しい世界(死者の世界)が広がっていた。男たちは、その世界ではエオㇿカロㇱキㇷ゚「逆さに立つ者」という化物だと見なされていた。洞窟を抜けて元の場所に戻ろうとしたとき、男たちの近所に暮らす老人とすれ違った。老人はうつろな表情をしており、声をかけたが何も聞こえていないかのように行ってしまった。洞窟の入口には、死者を包むゴザがあった。後で村に戻って聞いてみると、その老人は男たちと出会う2、3日前に死んでいたのだった。男たちも死者の国で水を飲んだため、髪の毛がすべて抜けて死んでしまった。[4] |

なんとも不思議な話ですね。生者が、あの世では「逆さに立つ者」と呼ばれるのは、この世とあの世では様々な事物が逆転していると考えられていたためでしょう。男たちが元の世界に帰ろうという時にすれ違った老人は、本人そのものの姿ではあるものの既に霊体となっていたものと考えられます。死者のラマッはその者の生前そのままの姿をしているのです。

平取町ペナコリの川上まつ子さんの伝承「息子らに供養してもらえなかった石狩の村長」にも、あの世にいる死者が、生前の姿で語る場面が出てきます。樺太西海岸来知志でも、あの世へ迷い込んだ男が亡くなった妻と再会する伝承があります。また、説話世界に限らず一般に死者はあの世に行って先に亡くなった親族や友人と再会することになっています。

2-2.動植物の場合

これに対して、動物や植物のラマッはどうなっているのでしょう。上田トシ氏が語った「木彫りのオオカミ」には、主人公が倒したクマの神が、夢の中で人の姿として現れる様子が描かれています。興味深いことに、同じクマの神が、霊送りを受けた後では散髪してさっぱりとした男性の姿で現れます。これはクマ神の説話によく見られる表現で、霊送りの為に頭部を解体し装飾をすることを散髪と結びつけているのです。

また、サㇰソモアイェㇷ゚という龍蛇を主人公とする神謡があります。これは、千歳地方の大湖(支笏湖?)に暮らしていた龍蛇が、その体から発する臭気のために辺りの草木を枯らしてしまい、人も神も住めなくなってしまうために、オキクㇽミによって退治されたというストーリーです。そのなかで、龍蛇が殺されたシーンは次のように描かれます。

| u okikurmi | オキクㇽミを |

| kese a=anpa a p | 追いかけていたものが |

| neun iki=an ya ka | どのようになったのか |

| a=eramiskari | わからなくなった |

| enune ayne | そうしているうちに |

| mos=an akus | 目が覚めると |

| u nitek ka ta | 木の枝の上に |

| kemaracici | あしをぶらつかせ |

| u tekracici | 手をぶらつかせ |

| a=ki wa an=an. | そうしていたのだった。 |

| ene hi ta okikurmi | そのときオキクㇽミが |

| sicikuni tumam | 巨木の幹の |

| neno an pe | ようなモノ(龍蛇) |

| sik piskani | 目の周囲に |

| u par piskani | 口の周囲に |

| hure saranpe | 赤い布を |

| a=ekaye apekor | 織り込んだように |

| eoka ki pe | いるものを |

| tatatata | 切り刻み[5] |

ここでも、死を経て我に返る場面に人文神の例と同じような描写が取られています。龍蛇のラマチでありながら「足をブラブラさせている」というのが面白いですね。龍蛇とはいえ、1枚脱げばやはり人の姿をしているのです。

植物の例では、知里真志保氏が紹介したウバユリとギョウジャニンニクの神の話が有名です。ウバユリ・ギョウジャニンニクは、人間の食料として地上に生えるようになりましたが、以前の人間達はその食べ方を知らなかったため、これらの神が人の姿になってその食べ方を教えた、というものです(辞書リンク)。

また、平取町立アイヌ文化博物館のサイトで公開されているカツラの神の伝承があります(原題:2-2ランコ カッケマッ)。こちらは、カツラの女神の娘が人の姿で現れて、主人公の女性に語りかける場面があります[6]。

以前にも書いた通り、動植物も、その肉体は仮の姿で、ラマッは人の姿をしていると考えられてきました。なお、樺太地方では死んだカニのラマトゥフ(=ラマチ)がカニの姿のまま現れる伝承があります。このような事例が他にどのくらいあるのか、興味深い所です。

3.玉型

伝承の中には、しばしばラマッを小さな玉のように描くものがあり、ラマッに変わってライタマヌㇺと呼ぶことがあります。例えば、デジタル絵本『スズメの恩返し』は、人間の女性を見初めたニㇰネカムイ「魔神」がそのラマチを盗み出してしまい、女性に可愛がられていたスズメがそれに気づき機転を利かせて取り戻す、という散文説話を元にしています。魔神は女性の魂を口に含んで隠していますが、ここではライタマヌㇺという言葉が使われています。スズメが取り戻したライタマヌㇺを女性の父親に渡し、父親がそれで女性の体をさすると女性が蘇生した、というものです。

▲デジタル絵本「スズメの恩返し」より(絵:小笠原小夜)

また、樺太から北海道にかけて、キツネが女性のラマッ(ラマㇵ)を盗みだすという伝承があります[7]。例えば金田一京助は平取の伝承として、キツネの六兄弟がアイヌラックㇽの妹の魂を盗み出し、玉にして箱にしまっていたのを奪還する話を紹介しています[8]。アイヌラックㇽが妹の魂を家へ持ち帰り、手でもんで息を吹きかけると妹が蘇生したといいます。

樺太の話では、キツネが女性の胸の上をまさぐって盗み出す[9]、手に隠して持ち帰る、女性の体に入れて(コアフンケ)蘇生させるといった場面が描かれます。

そうして、女性のラマッを持ち帰ったキツネは、もう一度女性の姿にして自分の妻にすると言います。したがって、玉型のラマッは、人型のラマッが一時的に変化したものだと解釈できます。ただ、玉型のラマッには意志のようなものは感じられず、ラマッが何らかの行動を起こすといった事例も見られませんから、人型のラマッとはやはり性質が異なります。また、玉型のラマッを死者の体に戻して蘇生させると、当人はその間(死んでいた間)の記憶がなく「ただ眠っていただけ」だと思い込んでいます。人型のラマッは意志を持ち、自ら行動し、蘇生後もその間の記憶を保持していますので、そういった点では大きく違います。

4.鳥型

樺太の伝承では、ラマッ(ラマㇵ)が小鳥の姿で描かれた例が2例だけあります[10]。樺太西海岸の火神を主人公とする神謡では、火神が死んだ女性を蘇生させるために、別な死者のラマㇵを入手します[11]。ラマㇵは遺体の指先に小鳥の姿でとまっており、これを薬液ですすいで女性の口から入れると女性が蘇生した、というものです。

もう1つは、先に見たキツネの魂盗み伝承です。キツネがラマッを奪った女性の夫が、妻の奪還に乗り出します。このとき、キツネは女性(霊体の状態)を小鳥の姿に変え、口の中に入れて逃げ出します。こちらは、キツネが自らの能力によってラマッを玉型・人型・鳥型に自在に変えています。他に類例がありませんが、少なくともこの伝承に限って言えば、玉型・鳥型のラマッは、人型のラマッの一形態と考えられ、手の中や口の中に隠して携行するという描写に沿うよう、一時的にそうした姿にされていると考えられます。

なお、久保寺逸彦氏は北海道の伝承で、和人に殺された男が首の無い鳥の姿で帰って来て、自分が殺されたことを伝えるというストーリーを複数記録しています。久保寺(1977)に収められたもののうち、神謡92(沙流)、神謡96(旭川)、神謡97(沙流)などがそれに当たります。このうち神謡96では殺された男性は鳥の神の仲間になって神の世界に暮らしていると語られています。神謡92では、男性2人は殺されましたが、妹は鳥の姿をした神に助けられます。やがて殺された兄達が鳥の姿で飛来して涙を流しながら飛び去ります。男性が死後鳥の姿になったことと、妹が鳥の姿になったことは恐らく関連があります。男性たちは助かりはしなかったものの、神謡96と同様に鳥の神の眷属に加えられたのでしょう。神謡95は神謡的な内容を持った子守歌で、神謡96と似た構成をもっています。こちらは疱瘡神が鳥の姿で現れ、女性に託宣をして飛び去って行くという内容になっています。

これと関連したものとして、樺太にかつてラㇵコㇿアイヌ「羽を持つ人間」がいたという伝承があります。あるとき、そのうちの一人がハクチョウの群れを見て羨ましく思い、仲間になって飛び去ったといいます。それ以来、春と秋にハクチョウが通過するたびに、ハクチョウとなった人間が低く「コ、コ、コ」と鳴くのを耳にするのだといいます[12]。

おそらく死者が鳥となる伝承は、こうした鳥の姿をした神の一族になるという話と関連する特殊なものだと思われますので、一般的なラマッの姿を考える際には除外しておくべきでしょう。

おわりに

ラマッの形態として、最も普遍的にみられるのは人型のようです。これに次いで、玉型が多く、ごく特殊なものとして鳥型が見られます。

幌別の金成マツ氏、平取の平賀エテノア氏らが語った伝承[13]では、アイヌラックㇽが恋仲になったコタンコㇿカムイの妹を連れて戦いに赴く場面があります。このときアイヌラックㇽは、コタンコㇿカムイの妹を刀の飾り金具に変え、刀にはめ込んで連れて行きます。ラマッが玉や鳥の形になるのも、こうした携行・移動に伴う変身のバリエーションなのかも知れません。

注

(注1)久保寺(1977)所収の「聖伝3」(p501)より。

(注3)神謡60にも、ストーリーは異なりますが、人文神が死んで自分の遺体を眺める場面、天界に去ろうとするのを返されて蘇生する場面が語られています。

(注6)もっとも、植物神の事例としてあげたこれら2篇は「人ならぬものが人の姿をとって現われた」というタイプのストーリーで、クマや龍蛇のような「人ならぬものの内に人の姿をした霊魂が宿っている」というストーリーとは多少タイプが異なります。植物神の事例で後者のタイプに分けられる者としては、前々回紹介した平取町の船神の神謡(船の素材となっていた樹木神が、地上での役割を終え神界に帰って祝宴を開く)が挙げられます。

(注7)知里(1973a(1944))」の第10話、11話、12話など。『金田一京助ノート』(北海道立図書館HM419)にも同様のストーリーを持つハウキ(英雄詩曲)が収録されています。

(注8)タウクノ氏の伝承。金田一(1993(1943))より。

(注9)村崎(1971)にも、女性がキツネに魂を奪われて死亡した事が語られます。シロロ1月号で、カムイのラマッは頭部に宿ると書きましたが、これら人間のラマッに関する一連の伝承では、それは胸にあると観念されているようです。

(注10)こうした事例を紹介することには若干の躊躇をおぼえます。というのも、これまでの研究では鳥を他界とこの世をつなぐものと位置づけ、イナウやイクパスイを鳥のイメージで語ろうとする物がいくつか見られるためです。そうしたものの多くは、アイヌ語・アイヌ文化とは違う分野を専門とする人々によって、アイヌ文化そのものの探究とは違った意図によって書かれたものであることを強調しておきたいと思います。少なくともアイヌの語り手の認識に沿って考える限り、ラマッを鳥と結びつけることはごく周縁的な現象であり、これをアイヌの一般的な霊魂観と考えることはできません。

(注11)知里(1987(1953))。この神謡は、女性が蘇生したとしか語っていません。ラマッが人格を司ると考えるなら、他者のラマッによって蘇生した女性は人格の面でも何らかの影響をこうむる、あるいは人格が入れ替わってしまう事が予想されますが、それでは事態の解決にはなりません。おそらくこの女性は、生前の記憶・人格を保持したまま蘇生したのでしょう。つまり、ここでのラマッは、所有者の人格等から離れて、単に生命を維持する上で必要な物として捉えられています。ですから、あたかも臓器や血液のように他者から貰い受けることが可能なのです。こうしたラマッの捉え方は、アイヌ文化の中では特殊な物だといえます。

(注13)金田一『アイヌの神典―アイヌラックルの伝説―』(p380)および久保寺(1977)『アイヌ叙事詩 神謡・聖伝の研究』神謡62(p285)。

参考文献

今石みぎわ・北原次郎太2015『花とイナウ―世界の中のアイヌ文化―』北海道大学アイヌ・先住民研究センター。大林太良

1993 「アイヌの霊魂の観念」『北海道立北方民族博物館研究紀要』第2号。

萱野茂(編著)

1998『萱野茂のアイヌ神話集成 第1巻カムイユカㇻ編1』ビクターエンタテイメント株式会社。

北原次郎太

2014『アイヌの祭具・イナウの研究』北海道大学出版会。

金田一京助

1993(1943)『アイヌの神典―アイヌラックルの伝説―』(『金田一京助全集 第十一巻アイヌ文学Ⅴ』)三省堂。

久保寺逸彦

1977『アイヌ叙事詩神謡・聖伝の研究』岩波書店。

クレイノヴィチ,E.A.

1993(1973) 『サハリン・アムール民族誌-ニヴフ族の生活と世界観』桝本哲訳法政大学出版局。

児島恭子

1996「口承文芸から探るアイヌの霊魂観」『霊魂をめぐる日本の深層』角川書店。

更科源蔵

1970『アイヌ民話集 <増補改訂版>』北書房。

J.バチェラー著・安田一郎訳

1995『アイヌの伝承と民俗』青土社。

平良智子・田村雅史ほか(編)

2007『冨水慶一採録 四宅ヤエの伝承 歌謡・散文編』四宅ヤエの伝承刊行会。

知里真志保

1973a(1944) 「樺太アイヌの説話(一)」『知里眞志保著作集』1 平凡社。

1973(1960) 「アイヌに伝承される歌舞詩曲に関する調査研究」『知里眞志保著作集』2 平凡社。

1975(1954) 『分類アイヌ語辞典 人間篇』『知里眞志保著作集 別巻Ⅱ』 平凡社。

1987(1953)「樺太アイヌの神謡」『北方文化研究報告』第4輯思文閣出版

N.G.マンロー著・小松哲郎訳

2002『アイヌの信仰とその儀式』国書刊行会。

村崎恭子

1971「樺太アイヌ語テキスト タライカ方言民話」『金田一博士米寿記念論集』三省堂。

村崎恭子(編訳)

2001『浅井タケ口述 樺太アイヌの昔話』草風館。

由良勇

1995『北海道の丸木舟』マルヨシ印刷

Neil Gordon Munro

1996(1962) 『AINU CREED AND CULT』THE KEGAN PAUL JAPAN LIBRALY vol.4 B.Z.Seligman(ed.) , Kegan Paul International.

[シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし) バックナンバー]

第1回 はじめに|農耕 2015.3

第2回 採集|漁労 2015.4

第3回 狩猟|交易 2015.5

第4回 北方の楽器たち(1) 2015.6

第5回 北方の楽器たち(2) 2015.7

第6回 北方の楽器たち(3) 2015.8

第7回 北方の楽器たち(4) 2015.9

第8回 北方の楽器たち(5) 2015.11

第9回 イクパスイ 2015.12

第10回 アイヌの精神文化 ラマッ⑴ 2016.1

第11回 アイヌの精神文化 ラマッ⑵ 2016.2

《エカㇱレスプリ(古の風習)4》木綿衣の文様をたどる

文:大坂 拓(北海道博物館アイヌ民族文化研究センター 研究職員)

伝統的なアイヌ民具の中でも、博物館の展示などで特に人気が高いものの一つに、民族衣装をあげることができます。現在も数多くのアイヌ民族の方々が制作に取り組んでおり、各地の伝統儀礼や伝統舞踊の公演で着用されていますし、アイヌ民族ではない人々の中にも、その文様に魅せられ制作に励む方が少なくありません。

今回は、昨年春に私が勤務する北海道博物館(札幌市厚別区)に寄贈された一着の衣服を通じて、文様の一例を紹介してみたいと思います。この資料は、北海道南部の乙部町で商家を営んでいた方が1850年~1900年頃に入手したというはっきりした伝承を伴なっており、バックデータが乏しいものが多いアイヌ資料の中で貴重なものです。

▲写真1 乙部町伝世の衣服(正面)

▲写真2 乙部町伝世の衣服(背面)

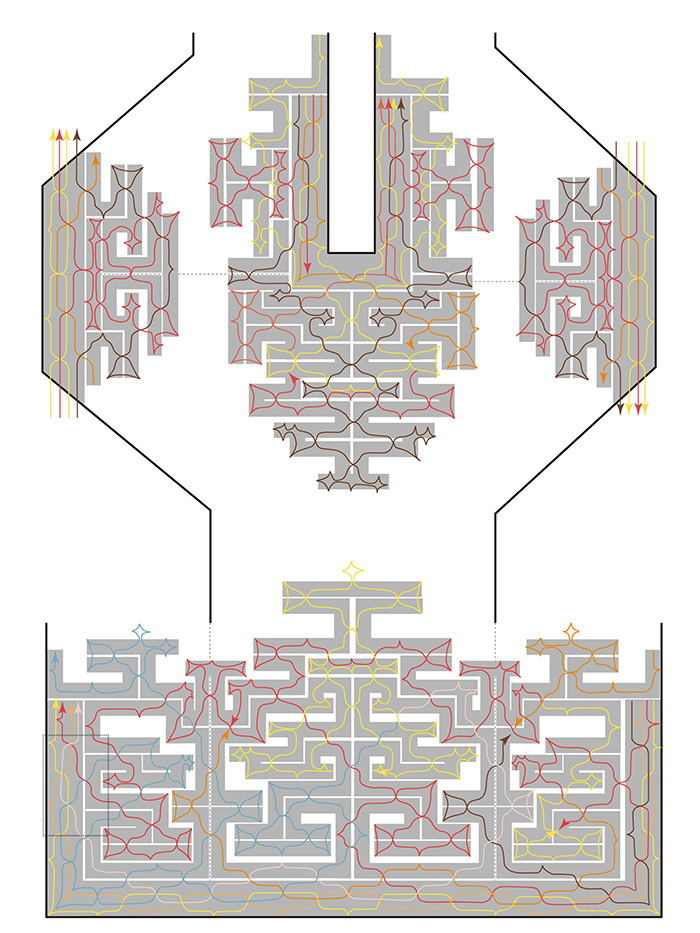

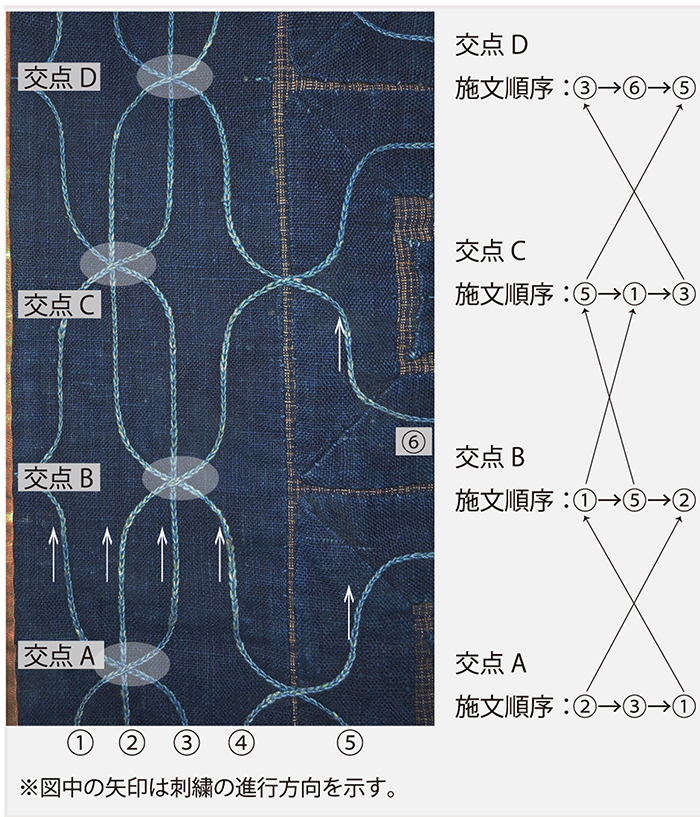

資料は、表に縦縞の木綿、裏に藍染の紺木綿を用いた袷の着物をベースに、幅約9cmと3cmの紺木綿布を配置し、更にその上に淡い紺の木綿糸でチェーンステッチが施されています(写真1・2)。一目見ただけでも極めて整った印象を受ける端正な文様ですが、1本1本のチェーンステッチを追ってみると、興味深いことが分かります。写真3では、線を追いやすくするために、連続するチェーンステッチをそれぞれ色分けして示しました。

写真3 文様模式図

左右の袖に施された文様を比較してみると、それぞれ4本の連続する線で文様が構成されており、運針の方向は正反対になるものの、線の出発点と終点の位置までがはっきりと対応関係にあることが分かります。

次に襟の文様を見てみると、多くの線が左襟の下端を出発点にし、右襟の下端に終点があります。左襟から出発した線の一つは、背面で黄色の線にぶつかり終わりますが、その左右対称となる点から出発する線は、右襟の下端に続いていく、といったように、やはり大変高い規則性を見せます。

▲写真4 部分拡大

このように線を追いかけていくと、1本の線を完成させ、左右対称になる線を完成させ・・・という繰り返しで文様が形作られたように考えがちですが、今回紹介する資料の場合、手順はそう単純ではありません。部分を拡大して見てみましょう(写真4)。ここでは、連続するチェーンステッチの線に仮に①~⑥の番号を割り当て、交差する点での重なり方を観察しました。例として①の線を取り上げると、「交点A」では3本の交差で最も上に位置していたものが、「交点B」では3本の一番下になっていることが分かります。次の「交点C」では、3本のうち下から2番目です。

ここまで観察したところで私は、なぜこのように交点によって順序が次々に入れ替わっていくのか、首をかしげてしまいました。1本の線を完成させるのではなく、並行する複数の線を、直線部分を縫っては一度針を止め、直進を最初に、右から左に向かう線を次に、左から右に向かう線を最後に、という順に仕上げていくのは、なんとも作業効率が悪いように思えます。

しかし、資料全体に目を広げて、3本の交差が確認できる場所を調べてみると、実に49箇所中48箇所で、先に確認した重なり-チェーンステッチの進行方向に向かって左から右に向かう線が最上段-になっていることが分かりました。こうなると、この着物を制作した人物には、交点で糸が重なる向きを可能な限り揃えるという意識があったと見なければなりません。単純な作業効率よりも、どの場所でも一方向に揃った糸の重なりを重視するという、少し離れしまえば見ただけでは分からないようなところを重視していた可能性があるのです。

もっとも、こうした重なりの順序は、同じような文様の衣服全てに認められるわけではありません。先行する線にぶつかる箇所で一度切ってしまうものや、それぞれの線を最初から最後まで完成させ、交点の重なりは場所によってバラバラ、というものもあります。そうした違いが製作者の個人差なのか、ある時期、ある地域の流行だったのか、現状では具体的なことはほとんど何も明らかになっていません。今回紹介した着物は、時期と地域がはっきりと分かることから、今後進んでいくであろう研究の中で、ひとつの基準点となるでしょう。

北海道博物館では、おおよそ2ヶ月に一回、展示する衣服の入れ替えを行っています。今回紹介した衣服は4月28日から約2ヶ月間展示予定ですので、この機会に、ぜひ実物をご覧いただければと思います(注1)。

注

(1)今回紹介した着物および同時に寄贈された前掛けについて、よりくわしく知りたい方は、『北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第1号に掲載の、「北海道乙部町伝世の木綿衣ほか」(PFDファイル 14.4MB)をご覧下さい。

[バックナンバー]

《エカㇱレスプリ(古の風習)1》儀礼用の冠を復元する⑴ 2016.1

《エカㇱレスプリ(古の風習)2》儀礼用の冠を復元する⑵ 2016.2

《エカㇱレスプリ(古の風習)3》儀礼用の冠を復元する⑶ 2016.3

《図鑑の小窓12》ハスカップ「不老長寿の妙薬」てんまつ記

文・写真:安田千夏

アイヌ文化の紹介で「アイヌ語に由来する日本語を知っていますか? トナカイ、ラッコ、シシャモ。これらは全てアイヌ語なのです」という説明を聞いたことがあるかも知れません。そして私はひとつ追加し、植物名ハスカップをあげたいと思います。ハスカップのお菓子は北海道のお土産品として定着した感がありますので「ええ? それもアイヌ語?」と驚かれるかも知れませんが、れっきとしたアイヌ語「ハㇱカオㇷ゚(柴の上になるもの)」に由来する言葉で、アイヌ文化と深いつながりが想定される木の実です。アイヌが実を食用にしていたという文献データが散見しますので、移住者がそこから食用にする知恵を学んだと同時に名前も移入したという事実があったのかも知れません。でも他の移入語がそうであるように、いつ、どこで、どんな形でという点は明確ではないのが常なのです。

▲写真1 ハスカップの花(6月10日)

▲写真2 ハスカップの実(デジタル図鑑より)

ハスカップの正式な和名はケヨノミ、もしくはクロミノウグイスカグラ。スイカズラ科の低木で、初夏にビタミンやアントシアニンなどの栄養豊富な黒い実がつきます。商品の説明で勇払原野にしか自生しないと書かれたものがありますが、意外にも日本での植生は本州中部以北から北海道までと広く分布しています。勇払原野では「ハスカップ羊羹」などスイーツの材料として商品化された歴史が古く、それらが広まっていく中でいつのまにか「勇払原野にしか…」という説明が生まれたのではないかと推測されます。

アイヌ文化と深いつながりがあるということであれば聞き取りデータにもひんぱんに出て来るのかというと、そんなことはありません。ハスカップは基本的に山地や原野に自生する植物であり、そうした環境が身近にない伝承者は当然「知らない」としか言いようがなく、『アイヌと自然デジタル図鑑』にもハスカップについての語りは記録されておりません。

そうであるにも関わらず「アイヌの人々はこの実を不老長寿の妙薬として珍重していました」という話が一般に流布していて、時々それについての見解を求められることがあります。今回はこの説の真偽について真っ向から取り組んでみたいと思います。

まずはこの話は何か根拠があるのかという点について。折しも今年2月には苫小牧市美術博物館で企画展「ハスカップ─原野の恵みと描かれた風景」が開催され、小玉愛子(こだまあいこ)主任学芸員に重要な資料を提供していただきました。

▲写真3 中井武五朗「ハスカップ物語 中」(1979.7.13 苫小牧民報より→クリックで拡大(PDF 459KB))

このコラムの小見出し「若者とハスカップ」には「静内のアイヌの人から聞いた」として次のような話が書かれています。

昔、アイヌの若者が小さい舟にのって漁をしていた。舟出した頃は天気がよかったが一天にわかに曇り海は荒れるにあれた。一生懸命に陸に向かってこいだが遂に力がつきていつの間にか若者は眠ってしまった。そして一夜がすぎて目を覚ましたら天候も回復し若者の舟は川の入り江に流れついていた。ところが腹が空いて思うようにうごけない。やっとの思いで川沿いにのぼったところ、見たことのない黒い実のなっている木を発見した。若者は夢中になって口の中にほうりこんだ。毒なのか、味がどうとかはわからなかったであろう。そのうちに次第に元気になり、浜に出て妻子の待っているコタンに帰ることができた。そして若者は勇払の浜に神の木があると話をし、神の食べものとして毎年神社にまつったという。 |

さてこれに良く似た話として、アイヌ民族博物館の音声資料には次のものが採録されています。

昔、沙流地方の人が沖漁をするため海に舟を漕ぎ出しました。すると霧が出て来て方角がわからなくなりました。舟の舳先に神の形代を立てて神に祈りました。波を受けて舟が転覆しそうになりながら漂流していると、コロコロコロと鳴く虫の声が聞こえて来ました。そちらに舟の舳先を向けて進んで行くと、1週間ほどかかって様似のあたりに上陸しました。虫の神様のおかげで助かったという話です。(伝承者非公開資料) |

この話の採録年月日は先のコラムが書かれた1年後と時期が近く、前半部分がよく似ています。しかし後者の話は全体を通して「困難に出会った際に生き物の神が助けてくれた」というアイヌの散文説話などにみられる要素を備えているのに対し、前者は後半に行くに従ってアイヌ伝承らしさが失われて行き、結びの「神社にまつった」というくだりはもはやアイヌ文化ではなく和人文化の神社縁起のようになってしまっています。前者の話がもし本当にアイヌによって語られたものであったとしても、昭和50年代まで語り継がれていた本来の海難伝承から派生したアレンジものと考えることができるのです。

そもそもコラムにある海難伝承には不老不死という要素はないわけですが、さらに付け加えるとアイヌ文化に不老長寿をありがたいものとする考えがあったかというとそんなことも元来ないのです。人間がいかに生くべきかを説いたものが多い散文説話というジャンルにおいては、主人公が人生の途中で様々な困難に出会うものの、神々や心ある人々の助けでそれらを乗り越え、幸せに人生を過ごした後に先祖のいる国へ旅立って行くというのが典型的なパターンです。現生にとどまり続けることで幸せになったり徳が高くなったりというのは、それを望むという話を含めて聞いたことがありません。それどころか悪神に魅入られたことで本人の意に反しその眷属にされ、現生に止まり続けることを余儀なくされてしまった大変な不幸譚として語られている場合すらあるのです。

こうしたアイヌの伝承についての理解を置き去りにしたまま、おそらくこのコラムのように栄養分析の結果とアイヌの伝承があたかも一致したかのような「よくできた話」がいつのまにか流布して行った、というのが真相なのではないでしょうか。

そんなことをあれこれ考えていた時期、本年2月22日の苫小牧民報に椅子から落っこちてしまうような記事が載りました。ハスカップ製品を作った会社重役の苦労話は傾聴に値しますが、その人がハスカップ製品を売り出した当時、ハスカップの説明に困り「しょうがないから、アイヌの人たちが不老長寿の薬の実として昔から珍重してきた実であるというようなことを書きまして。うそなんですよ」というまさかのカミングアウト。先のコラムで見た通り不老長寿説の流布に一役買った人は他にもいるのでこの人だけの責任というわけではないでしょうし、むしろ嘘と明言してくださったことには意義があります。しかし商品の開発においては「アイヌの知恵」に結びつけることによってある種の付加価値がつくかも知れませんが、それが全くの事実無根であっては元も子もないですし、一度広まってしまった説の火消しをする苦労をわかっていただきたいものだと思います。

ハスカップ製品を食べるときは今回の話をちょっと思い出してもらえると嬉しく思いますが、そのせいで有り難みが減ってしまう点はご勘弁ください。味は保証いたしますので。

▲写真4 苫小牧民報2016年2月22日記事(→クリックで拡大(PDF382KB))

(やすだ ちか)

[バックナンバー]

《図鑑の小窓》1 アカゲラとヤマゲラ 2015.3

《図鑑の小窓》2 カラスとカケス 2015.4

《図鑑の小窓》3 ザゼンソウとヒメザゼンソウ 2015.5

《自然観察フィールド紹介1》ポロト オカンナッキ(ポロト湖ぐるり) 2015.6

《図鑑の小窓》4 ケㇺトゥイェキナ「血止め草」を探して 2015.7

《自然観察フィールド紹介2》ヨコスト マサㇻ ウトゥッ タ(ヨコスト湿原にて) 2015.8

《図鑑の小窓》5 糸を作る植物について 2015.9

《図鑑の小窓》6 シマリスとエゾリス 2015.10

《図鑑の小窓》7 サランパ サㇰチカㇷ゚(さよなら夏鳥)

2015.11

《図鑑の小窓》8 カッケンハッタリ(カワガラスの淵)探訪 2015.12

《図鑑の小窓》9 コタンの冬の暮らし「ニナ(まき取り)」 2016.1

《図鑑の小窓》10 カパチットノ クコラムサッ(ワシ神様に心ひかれて) 2016.2

《図鑑の小窓11》ツルウメモドキあれこれ(安田千夏) 2016.3

《伝承者育成事業レポート》アイヌの火おこし実践ルポ(後編)

文・写真・動画:イオル再生伝承者(担い手)育成事業 第三期生一同

(木幡弘文、新谷裕也、中井貴規、山本りえ、山丸賢雄)、山道ヒビキ

はじめに

前編に続き、自然講座で実施した火おこしについての報告をします。

まきを採取乾燥したものが乾いて良い状態になった2016年2月11日、博物館ポロチセ内の囲炉裏端でアイヌの伝統的火おこし体験を実施しました。手順について詳しく指導できる人材がいないため、インターネットなどで調べたやり方を応用しましたので、おこす動作は和人文化との違いについて検証できておりません。これについては今回の調べ学習によって得られた「何もないからっていうのではなく、工夫するんです。あるものでね」(注1)という先輩の言葉をよりどころにしました。

3.火打ち石式で火をおこす

3-1.サルノコシカケの火口(ほくち)

火口として使用するためサルノコシカケを炭にしました。今回使用したサルノコシカケは当事業第2期受講生が採集したもので、個数は人の顔ほどの物2つとこぶしほどの物2つの計4つです。

▲写真1 サルノコシカケ作業前

囲炉裏の火で炭にしました。直接火があたらないところに置き、ゆっくりと燃やしていきます。全体に黒くなったら灰に埋めて火を消しました。約3〜4時間そのまま置き様子を見ましたが、消えているものとまだ燃え残っているものがありましたので、火が消えたものだけを取り出して次の作業に移りました。

▲写真2、3 サルノコシカケ火口作り

サルノコシカケは灰から取り出したときは手の平に乗るほどに小さくなっていました。完全に熱が冷めたものから砕いていきましたが、第2期生の経験から学んだ注意点として、完全に粉状に砕かず固形が残るように砕きました。それは完全に粉にしてしまうとついた火がすぐに消えてしまい、火口としての役割を果たさなくなってしまうからです。

▲動画1 炭になったものを細かく砕く

3-2.イケマ種子の綿

火種を作るためには、文献等ではヨモギの繊維を乾燥させたものをよくもんだ“モグサ”などの植物素材が使われていたそうです。しかし今回は材料の準備ができなかったので、市販の麻紐を10センチ程に切りほぐしたものを使いました。麻の原産地は中央アジアですが、第二次世界大戦の終戦期までは周知の通り日本国内で盛んに栽培されていました。北海道でもその頃までは栽培されていましたが、前編で述べた通りアイヌ文化で火おこしに麻の繊維を利用していたという文献の記述は見つけられませんでした。しかしアイヌ文化にゆかりのある植物を使いたいという思いで思案した結果、自然界に存在する綿状の素材、昨秋に採取したイケマ種子についた綿を少し混ぜてみることにしました(注2)。

▲写真4 イケマ種子のわた

3-3.実際に火をおこしてみる

今ではライターと着火剤があれば簡単に火をおこせますが、昔は火をおこすということはとても大変な事だったのです。今回私たちが行った方法は火打ち石を用いた火おこしです。

▲写真5 今回使った道具一式

まずサルノコシカケを炭にしたものに火打ち石で火花を落として火種を作ります。この作業が一番難しく苦戦しました。火花は出るものの、なかなか炭に火花が落ちてくれないので火種ができません。火打ち石の使い方は、鉄を垂直に持ち火打ち石の角を鉄に当てるのですが、この時ぶつけるというより素早く鉄に火打ち石を当てて下に滑らせると、真下にきれいに火花が落ちるというのがわかりました。

▲動画2 火種を作る

火種ができると、次はその火種を消さないように植物性繊維くずなどで包んで空気を送り込みます。

火がついたらウダイカンバの樹皮の乾燥したものを上に置いて火を大きくし、最後にハルニレやドロノキのまきを置きます。

4.まきの燃えかたの違い

ここでは「ハルニレ」と「ドロノキ」双方の燃え方について報告します。伝承の中で燃やした煙から良い神が生まれたと語られ、実際に良く火を点けるのに使われる木「ハルニレ」、それに対し燃やした煙からは悪い魔物が出てくると語られた「ドロノキ」。燃え方には果たして違いがあるのだろうかという問題意識で臨みました。

燃やす際には更に燃やしやすくするために木を割って小さくしたのですが、この時にハルニレは乾いているのに対してドロノキは中心がまだ湿っていたことを補足しておきます。

▲写真6 ドロノキ(左)とハルニレ(右)燃え始め

実際に火をつけてみると、燃えた当初は双方とも同じくらいの勢いで燃えました。煙の量も同じくらいで、燃え尽きるまでの時間もほぼ同じでした。しかし時間が経つにつれて徐々に違いが現れて来ました。

最も顕著だったのは火の持続力に違いがあったことです。ハルニレはずっといい状態で燃えているのに対し、ドロノキは何度も焚きつけを足さなければ煙だけが出て火の勢いが弱くなってしまうのです。

ハルニレは燃やすとお香のような良いかおりがするのに対し、ドロノキについてはある研修生は「水っぽいような泥くさいような、湿気を感じるにおい」と表現していました。

燃え尽きた後ハルニレはきれいな灰になるのに対し、ドロノキは黒い塊になって残りました。

5.感想

全体を通しての感想は以下の通りでした。

・マッチや着火剤を使って簡単に火をつける現代生活では実感として得がたいことでしたが、火はただつければいいということではなく、段階を追って一人前の火になるということがわかりました。

・空気の流れなどの条件が揃わなければ火はつかないということがわかりました。

・サルノコシカケの意外に奥が深い利用法に感心しました。

・火の粉さえ火口に落ちればなんとか火にできるということがわかりました。

・ガンピ(注3)の焚きつけとしての働きは素晴らしいものでした。

また今後はもっといろいろな素材を使っていろいろな木の燃えかたを試してみたい、もみきり式やゆみきり式も試してみたいという前向きな意見が出ました。再度1年かけて準備をした後にこれらの新たな課題に取り組んでみたいと思っています。

(注1)片山2002にある姉崎等氏の語り。姉崎氏は戦争の捕虜時代に固い木をスコップでこすって火をおこしたという経験も語っておられます。しかしこの言葉に頼りすぎると何でもありになってしまい、肝心なアイヌの伝統という部分が不明確になってしまいます。そこで最も重視した調べ学習の結果わからなかったことについてのみ「あるもの(古代技術研究者の関根秀樹氏インターネット動画など)」を利用しました。

(注2)ドロノキの芯からとったniwata(木の綿)を利用するという文献データもありました(道教委1986)。

(注3)シラカンバ、ウダイカンバの樹皮総称。今回はウダイカンバの樹皮を用いたところいかなる状況でも火がよく燃えるので、かつての暮らしでは重宝していたということを実感できました。

〈参考文献・データ〉

アイヌ民族博物館『アイヌと自然デジタル図鑑』(2015年)

アイヌ民族博物館『アイヌ民族博物館伝承記録 山川弘の伝承』(1994年)

アイヌ民族博物館『川上まつ子の伝承─植物編1─』(1999年)

片山龍峯『クマにあったらどうするか アイヌ民族最後の狩人 姉崎等』木楽社(2002年)

萱野茂『アイヌの民具』すずさわ書店(1978年)

久保寺逸彦「アイヌの建築儀礼について」『北方文化研究3』(1968年)

菅江真澄『百臼の図』(成立年未詳)※菅江真澄(1754-1829年)

知里真志保『分類アイヌ語辞典 第一巻 植物篇』日本常民文化研究所(1953年)

ニール・ゴードン・マンロー 小松哲郎訳『アイヌの信仰とその儀式』国書刊行会(2002年)

北海道教育委員会『アイヌ民俗文化財調査報告書(アイヌ民俗調査Ⅰ 旭川地方)』(1982年)

北海道教育委員会『アイヌ民俗文化財調査報告書(アイヌ民俗調査Ⅴ 釧路、網走)』(1986年)

北海道教育委員会『アイヌ民俗文化財調査報告書(アイヌ民俗調査Ⅵ 十勝、網走)』(1987年)

松浦武四郎『久摺日誌』(1861年)※国立国会図書館デジタルコレクション

満岡伸一『アイヌの足跡』第二版 田邊眞雄(1926年)

《伝承者育成事業レポート》 バックナンバー

女性の漁労への関わりについて 2015.11

キハダジャムを作ろう 2015.12

《レポート》ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの見学 2016.2

《レポート》アイヌの火起こし実践ルポ(前編) 2016.3

《伝承者育成事業から》今月の新着自然写真「私の一枚」 バックナンバー

6月号 2015.6

7月号 2015.7

8月号 2015.8

9月号 2015.9

10月号 2015.10

11月号 2015.11

1月号 2016.1

《自然活動日誌5》かんじき体験

文・写真:堀江純子

2月に行いました「かんじき作り」の報告です。

ポロト自然休養林保護管理協議会が主催し、アイヌ民族博物館が主管する事業で、2016年2月21日(日)に白老町内外の参加者11名が、かんじき作りに挑戦しました。

かんじき作りには木本性蔓植物のサルナシ(コクワ)やヤマブドウ、ヤマグワなどが使われます。今回はサルナシを使用しています。サルナシは蔓が寄り木(立木)などに絡みつき光を得ようと横や上へ生長していきます。雄花しかつかない雄株と両性花がつく株があり、夏には白い可憐な花を咲かせます。秋になると緑色で甘い、ヒグマも好む果実がなります。

採取から仕上げまで行うと、1日では時間が足りないため、サルナシの樹皮をむく体験だけ、始めにしていただきました。

今回は事前(昨夏と1月)に、節の少ない直線的な枝を選び採取し、60~70cmに切り、樹皮をむき、煮て型取りまで準備しておきました。ちなみに、春夏に採取すると水分が多く、煮ずに曲げられるため、冬場より手間をかけずに作ることができます。

今回のかんじき製作工程

1.型取りされた2本(上下)を合わせるため引っかかりとなる部分を削ります。

![]()

2.2本(上下)を丈夫な紐を巻き付けて固定します。

慣れない作業で、特に女性の参加者は「抑える、引く」力が弱く、苦労されていました。

3.余裕がある人は、進行方向となる上部を歩きやすいように、煮て曲げます。

4.麻紐で足を置く場所、足に巻き付ける紐を取り付け完成です。

製作には予定より1時間多く14時までかかりました。完成したかんじきの試し履きと、材料にしたサルナシを中心とした植物を観察するため、ポロト自然休養林へ向かいました。

この森には材料にしたサルナシの他に、ヤマブドウ、マタタビ、ツルウメモドキ、ツタウルシ、ツルアジサイなどの木本性蔓植物があります。森における木本性蔓植物の役割や寄り木(立木)との関係、髭のような気根の有無など、それぞれの特徴を観察し、アイヌ語名、利用法、物語をお話しさせていただきました。また、エゾモモンガの痕跡も観察できました。

残念ながら積雪は多いところでも10cmほどと、かんじきの利便性を感じるには不十分でしたが、作り方を知り、かんじきを持ち帰った皆さまは満足のご様子でした。

2016年度もアイヌ文化に関係したもの作りや、自然体験を予定しています。ぜひご参加ください。

※かんじき作りは林野庁の森林・山村多面的機能発揮対策交付金による助成事業です。

《自然活動日誌》バックナンバー

「アイヌの狩り体験」報告 2015.4

「GW自然ガイド」報告 2015.5

オヒョウの採取と処理 2015.6

しらおい夏の川塾 2015.8

本文ここまで

ここからフッターメニュー